Article de Harold Nyikal – 2 juin 2005 (réédité par Joseph BARAKA) | Ce n’est un secret pour personne que l’Afrique croupit dans une pauvreté extrême, loin derrière d’autres pays en développement d’Asie et d’Amérique du Sud, et certainement des siècles derrière les civilisations occidentales que sont les États-Unis et l’Europe. L’Afrique est profondément endettée, souffre de la faim, de maladies, d’analphabétisme et de troubles civils. Beaucoup affirment que la situation en Afrique est en fait bien pire aujourd’hui qu’elle ne l’était à la fin du colonialisme sous les nations européennes dans les années 1960 et 1970. En observant les conditions de vie d’une population en croissance rapide, il apparaît clairement que c’est effectivement le cas. Je reconnais malheureusement que les conditions de vie sont pires aujourd’hui, mais je réitère que le colonialisme n’est pas terminé en tant que tel. Il existe simplement une nouvelle forme de colonialisme, de la part des mêmes pays occidentaux, masqué sous le prétexte d’un soutien économique à l’Afrique, directement appliqué ou institutionnalisé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les politiques imposées aux pays africains pauvres par l’intermédiaire de ces organisations ont enchaîné l’Afrique à une dépendance continue des économies occidentales pour sa simple subsistance, en l’empêchant de s’aider elle-même face aux problèmes économiques du continent. De plus, ces mêmes politiques semblent favoriser un déséquilibre commercial dans les économies occidentales déjà riches par rapport à celles en difficulté d’Afrique. Cette colonisation économique de l’Afrique a causé et continue de causer autant de dégâts au continent que le colonialisme impérial et ses séquelles.

À propos de la Banque mondiale/FMI/OMC

La Banque mondiale et le FMI, connus conjointement sous le nom d’Institutions de Bretton Woods, ont été créés en 1944 dans le but d’aider à reconstruire les économies qui avaient été gravement touchées par la Seconde Guerre mondiale. Les plans initiaux prévoyaient une organisation internationale du commerce, mais ce n’est qu’en 1995 que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été créée. Le FMI créerait un climat stable pour le commerce international en harmonisant les politiques monétaires de ses membres et en maintenant la stabilité des changes. Il serait en mesure de fournir une aide financière temporaire aux pays rencontrant des difficultés avec leur balance des paiements. La Banque mondiale, quant à elle, servirait à améliorer la capacité commerciale des pays en prêtant de l’argent aux pays pauvres et ravagés par la guerre pour des projets de reconstruction et de développement. En 1944, aucun des pays africains colonisés n’avait atteint son indépendance et n’étaient donc ni membres ni bénéficiaires visés de ce grand plan.

Actuellement, la Banque mondiale est la plus grande institution publique de développement au monde, prêtant environ 25 milliards de dollars par an aux pays en développement pour le financement de projets de développement et de réformes économiques. Elle comprend 183 pays membres, dont 47 en Afrique subsaharienne, et est gouvernée par le directeur de la Banque mondiale (James Wolfensohn actuellement), directement nommé par le gouvernement américain. La banque est dirigée par un conseil des gouverneurs, dont les pouvoirs de vote sont basés sur les souscriptions au capital des membres, ce qui signifie que les membres ayant les plus grandes contributions financières ont le plus grand mot à dire dans le processus décisionnel de la Banque. Le gouvernement américain détient 20% des voix et est représenté par 1 seul directeur exécutif, tandis que les 47 pays d’Afrique subsaharienne, en revanche, ont 2 directeurs exécutifs et ne détiennent à eux 2 que 7% des voix. Il ressort clairement de ce fait que les décisions du conseil d’administration ne seront probablement pas favorables aux membres les plus pauvres d’Afrique.

L’OMC a été créée en 1995 sur la base d’un ensemble de règles pour le commerce mondial qui avaient été négociées lors de tables rondes depuis l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947. L’objectif de l’OMC est de garantir que le commerce mondial se déroule de manière fluide et pacifique, et cela en créant des règles qui régissent le commerce mondial, qui doivent être suivies par les pays membres. Les pays deviennent membres en ratifiant les réglementations de l’OMC et, ce faisant, sont régis par ces réglementations non seulement lorsqu’ils participent au commerce international, mais également à l’intérieur de leurs frontières respectives. Cela signifie que les règles de l’OMC deviennent partie intégrante du système juridique national d’un pays. Le nombre de membres de l’OMC s’élève actuellement à 148, dont 41 en Afrique. L’OMC est dirigée par ses gouvernements membres. Toutes les décisions importantes sont prises par l’ensemble des membres, soit par les ministres (qui se réunissent au moins une fois tous les deux ans), soit par leurs ambassadeurs ou délégués (qui se réunissent régulièrement à Genève). Les décisions sont normalement prises par consensus. À cet égard, l’OMC est différente de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À l’OMC, le pouvoir n’est pas délégué à un conseil d’administration ou au chef de l’organisation. De cette manière, les pays les plus pauvres sont mieux placés pour influencer les décisions de l’OMC qu’ils ne le sont au sein de la Banque mondiale et du FMI.

La situation actuelle de la dette en Afrique

Dire que l’Afrique traverse actuellement une crise économique est probablement un euphémisme. Les infrastructures de base dans la plupart des pays africains sont délabrées, la croissance économique est minime, l’accès aux produits de base comme la nourriture, la santé et l’éducation est rare et coûteux, les zones arides empiètent sur des terres auparavant arables, et ainsi de suite. La liste est énorme. Tout cela alors que le continent est profondément enraciné dans la dette envers les pays occidentaux développés, dont une grande partie a été acquise pour lutter contre les difficultés économiques, mais qui n’ont manifestement pas réussi à apporter une amélioration notable à la situation.

Il existe de nombreux arguments quant à la cause de la crise économique actuelle en Afrique, depuis l’instabilité politique jusqu’au sous-développement des ressources humaines, en passant par la crise pétrolière de 1973-1974, l’augmentation des dépenses publiques après la période coloniale, l’héritage des systèmes économiques coloniaux médiocres et les pratiques commerciales (qui devaient servir de source et de puits pour la «mère» patrie plutôt que de servir le peuple), la dépendance à l’égard des industries primaires (c’est-à-dire l’incapacité à se diversifier), et bien d’autres encore. Tous ces points sont valables dans une large mesure, mais la façon dont la situation a été gérée a plutôt abouti au maintien du statu quo ou à une aggravation totale de la situation sous les yeux du reste du monde, voire en bénéficiant directement.

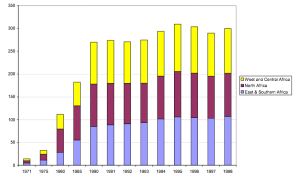

Même si le titre de mon article s’inscrit dans une perspective beaucoup plus large de la crise économique en Afrique, je me concentrerai principalement sur le problème de la dette. À mon avis, le problème de la dette africaine constitue le plus grand obstacle à toute solution possible à la crise économique globale. C’est ironique, car le but premier de ces prêts était d’aider à atténuer les difficultés économiques des pays bénéficiaires. La plupart des pays africains se sont endettés presque dès leur accession à l’indépendance. Depuis lors, le montant de la dette n’a cessé d’augmenter. Actuellement, les gouvernements africains consacrent une grande partie de leurs revenus annuels uniquement au service des prêts, de l’argent qui pourrait grandement contribuer au développement de leurs économies. La figure 1 montre comment la dette extérieure de l’Afrique a augmenté entre 1971 et 1998.

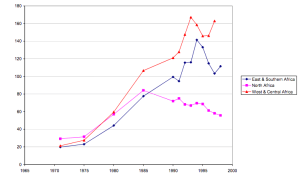

Comparée à d’autres pays en développement, l’Afrique ne détient qu’une petite partie de la dette mondiale totale. Mais le problème réside dans son incapacité à assurer le service de cette dette. Les pays africains sont incapables de rembourser leurs énormes dettes tout en construisant leur économie et en luttant contre la pauvreté. La figure 2 montre la dette totale de l’Afrique en pourcentage du produit national brut. Actuellement, à l’exception de l’Afrique du Nord, le reste des pays africains réunis doivent plus qu’ils ne gagnent. Le ratio du service de la dette s’élève actuellement en moyenne à environ 18% en Afrique subsaharienne et à 20% en Afrique du Nord (auparavant il atteignait 38%). Malgré une part plus importante de la dette, l’Afrique subsaharienne parvient à payer moins annuellement que ses homologues nord-africains, probablement en raison de l’avantage économique de ces derniers en matière de revenus pétroliers. Il va sans dire que le fardeau de la dette en Afrique subsaharienne augmente plus rapidement que l’économie ne peut le supporter.

Le service de la dette extérieure absorbe le revenu national, entravant ainsi les investissements publics et privés. De plus, un important surendettement érode la confiance des investisseurs privés étrangers et nationaux, généralement sensibles à l’incertitude. Depuis la fin des années 1970, on observe une tendance à la baisse de l’investissement privé dans la plupart des pays africains, et cela peut en partie être attribué à ce facteur. Enfin, le service de la dette dans le contexte africain exerce une énorme pression budgétaire. Une telle pression a un effet négatif sur l’investissement public, comme en témoigne la diminution de la part de l’investissement public à partir de la fin des années 1970 dans la plupart des pays africains et sur les infrastructures physiques et sociales.

Les transferts nets vers les sous-régions sont un bon indicateur du fardeau de la dette. À partir des mêmes données de la Banque mondiale utilisées pour générer les chiffres ci-dessus, il est intéressant de noter que si l’on ne prend pas en compte les subventions et les flux nets d’investissements directs étrangers, les pays africains transfèrent sur une base nette des ressources vers les pays développés depuis 1985. Ce chiffre passe de son faible niveau de 1,7 milliard en 1985 à près de 7 milliards en 1997. De plus, même une bonne partie des subventions, près de 35%, va à des experts venus des pays donateurs pour gérer des projets de développement. Il ressort clairement de cela que les richesses de l’Afrique sont rapatriées vers les pays les plus riches d’Occident, tout comme à l’époque coloniale, mais masquées par le «service de la dette», et donc par ma notion de colonialisme économique.

Programmes d’ajustement structurel

Des Programmes d’ajustement structurel (PAS) ont été prescrits pour l’Afrique au début des années 1980, lorsqu’il est devenu évident qu’une grande crise économique menaçait l’Afrique. On craignait que les dépenses publiques deviennent incontrôlables dans de nombreux pays, ce qui n’aurait pas entraîné d’énormes recettes et donc d’importants déficits budgétaires. L’incapacité de nombreuses économies africaines à assurer le service des énormes dettes qu’elles avaient contractées était aussi une grande préoccupation. Pour garantir le remboursement de la dette et la restructuration économique, le FMI et la Banque mondiale ont imposé des programmes d’ajustement structurel calqués sur l’idéologie néolibérale selon laquelle le système économique optimal s’obtient en laissant libre cours aux acteurs du marché, en privatisant, en libre-échange et en réduisant l’intervention gouvernementale dans l’économie. Les programmes d’ajustement structurel étaient une condition préalable à l’obtention de nouveaux prêts de la Banque mondiale et à la renégociation des dettes. De nombreux gouvernements africains se sont montrés réticents à l’égard des politiques prescrites dès le départ et ont simplement été contraints de maintenir leur soutien. Au fil des années, il s’est avéré que ces politiques n’ont ni allégé les énormes dettes ni amélioré les économies des pays en développement. Au contraire, la pauvreté dans les pays africains a augmenté en conséquence directe de ces politiques.

Alors, quelles étaient ces politiques? Les programmes d’ajustement structurel prescrits à tous les pays africains, indépendamment de leurs situations uniques, peuvent être résumés comme suit : (1) privatisation des entreprises publiques et diminution des dépenses publiques; (2) libéralisation du commerce et levée des restrictions à l’importation et à l’exportation; (3) augmentation des taux d’intérêt; (4) libéralisation des marchés monétaires et dévaluation des monnaies ; et (5) enfin, suppression des contrôles de prix et des subventions gouvernementales. Toutes ces mesures ont des effets négatifs qui peuvent sans doute dépasser de loin les avantages économiques escomptés. J’expliquerai brièvement les théories de ces arguments, puis je donnerai des exemples et, dans la section suivante, je soulignerai le Mozambique comme étude de cas sur les PAS qui ont mal tourné.

La privatisation des entreprises publiques vise à réduire les énormes budgets et déficits gouvernementaux et, essentiellement, à libérer de l’argent pour le remboursement des prêts. Il est logique de privatiser les entreprises publiques qui ne sont ni rentables ni productives. Cependant, cela ne peut pas se faire à grande échelle comme le préconisent le FMI et la Banque mondiale. Il existe de nombreux facteurs entravants tels que le manque de capitaux privés locaux et d’entrepreneurs pour reprendre les grandes entreprises. Cela ouvre la porte aux investisseurs étrangers qui, à terme, rapatrieront leurs bénéfices au lieu de les réinvestir localement pour promouvoir la croissance. En fin de compte, le résultat est des licenciements massifs, des réductions de salaires et un rapatriement accru des revenus. En outre, la réduction des dépenses publiques prive les citoyens de services essentiels, notamment la santé et l’éducation. Les services sociaux, tels que la santé et l’éducation, ne peuvent pas être gérés dans un but de profit. Leur privatisation et/ou la réduction des dépenses publiques nuisent donc au bien-être social en général. Il est également important de noter que, bien souvent, les secteurs improductifs tels que l’armée ne subissent pas de coupes budgétaires.

La libéralisation du commerce vise à créer une tarification basée sur le marché et à permettre aux exportateurs d’obtenir de meilleurs prix pour leurs produits et de proposer des alternatives plus abordables à l’étranger. Cependant, cela conduit également au dumping de produits bon marché venant de l’extérieur, comme les vêtements, la nourriture, la papeterie. Cela met à mal les industries locales qui produisent ou celles qui auraient commencé à produire ces produits. Il est bien connu que les industries naissantes ont besoin d’être soutenues et protégées dès les premiers stades. Par exemple, on ne peut pas s’attendre à ce qu’une nouvelle usine de fabrication de tissus en Tanzanie soit aussi efficace que des fabricants établis en Chine et ne puisse donc pas rivaliser sur un pied d’égalité. Les industries naissantes africaines ne parviennent donc pas à décoller dans le cadre d’une libéralisation commerciale poussée. Ceci est également très critique en ce qui concerne les aliments importés comme le riz, le blé, le lait, etc. Les pays développés qui ont un excédent de ces produits alimentaires réduisent leurs prix et les exportent vers l’Afrique pour se débarrasser de cet excédent à tout prix. Si une telle situation n’est pas maîtrisée, l’Afrique ne sera jamais en mesure de produire sa propre nourriture. En outre, la libéralisation des exportations de matières premières prive les industries locales de matières premières qui peuvent obtenir des prix plus élevés auprès de concurrents extérieurs plus efficaces. L’augmentation des taux d’intérêt vise à encourager l’épargne et l’investissement sur le marché des capitaux. Cependant, cela rend le capital inaccessible aux petites entreprises locales, qui constituent le pilier de la plupart des économies en croissance. Cela crée également des investissements spéculatifs, en particulier provenant de sources externes, qui rapportent rapidement des profits en papier-monnaie à quelques personnes sans rien ajouter à la capacité de production. Les industries n’en profitent donc pas du tout.

La libéralisation des marchés monétaires, c’est-à-dire la suppression du contrôle des transactions en devises, associée à des importations sans restrictions, entraîne une augmentation des dépenses d’importation au détriment des dépenses locales et contribue également à la dévaluation de la monnaie locale. La dévaluation des monnaies est censée accroître l’autosuffisance en rendant les produits importés plus chers et les exportations moins chères. Une autre perspective est que les exportateurs obtiennent plus d’argent pour leurs produits tandis que les acheteurs extérieurs sont plus en mesure de se permettre les exportations africaines. Cependant, ce gain est artificiel car les industries locales dépendent encore beaucoup des importations telles que le carburant et les machines, donc leurs coûts de production augmentent en conséquence et les matières premières deviennent plus chères localement. En outre, la plupart des pays développés qui achètent des produits africains fixent des quotas sur les quantités pouvant être importées ou fixent des prix en devises étrangères pour protéger leurs propres producteurs de la concurrence étrangère. (Il est ironique que les mêmes pratiques protectionnistes abolies par les PAS soient toujours pratiquées par les États-Unis et l’Union européenne qui prônent leur abolition).

Dans ces conditions, les produits africains, même lorsqu’ils deviennent moins chers à l’extérieur, ne parviennent pas nécessairement à conquérir de nouveaux marchés extérieurs ni à rapporter davantage de devises. À long terme, il se peut qu’il n’y ait aucun bénéfice réel, simplement des prix gonflés. Un bon exemple est celui du Kenya, où la dévaluation de 81 pour cent du shilling kenyan en 1993 a entraîné une hausse soudaine de la dette extérieure à 143 pour cent du PIB, et les prix des matières premières ont grimpé de 3 à 4 fois en une semaine. Cette année-là, pour la première fois depuis des décennies, le prix du sel, l’un des produits de base les moins chers, a augmenté.

Les prix de marché, obtenus grâce à la suppression des contrôles de prix et des subventions gouvernementales, visent à réduire les dépenses publiques, à promouvoir la concurrence et à améliorer l’efficacité de la production. Cependant, la suppression des subventions destinées à contrôler les prix des produits de base tels que la nourriture et le lait nuit aux plus pauvres parmi les pauvres. En dévaluant la monnaie et en supprimant simultanément le contrôle des prix, l’effet immédiat est généralement une hausse instantanée des prix des matières premières. Les besoins de base, comme la nourriture, deviennent inabordables, augmentant ainsi du jour au lendemain le taux de pauvreté. En outre, la suppression des subventions gouvernementales, associée à la libéralisation des importations, pourrait nuire aux économies de production locales, qui pourraient devoir rivaliser avec le dumping des pays étrangers. Ainsi, les agriculteurs finissent par avoir des revenus épuisés et, à leur tour, produisent moins, ce qui entraîne des pénuries de produits de base.

En résumé, les PAS sont une mauvaise prescription destinée à soulager un problème mal diagnostiqué. Les PAS ont été conçus pour s’attaquer aux symptômes des problèmes économiques et non aux causes profondes de la crise économique. La nécessité de politiques visant à accroître la productivité économique des pays africains et à améliorer leurs infrastructures sociales et technologiques est restée sans réponse, tandis que le FMI et la Banque mondiale ont élaboré des politiques visant à accroître la capacité du gouvernement à rembourser les prêts. Les PAS ont conduit au report ou à l’abandon total de programmes de développement tels que de nouvelles routes, écoles et hôpitaux. Les infrastructures existantes sont devenues à court d’argent, avec le manque de livres dans les écoles, le manque de médicaments dans les hôpitaux, les routes en perpétuel délabrement, etc. Aucun des pays, même ceux qui ont mis en œuvre les PAS religieusement, n’a amélioré sa situation économique à ce jour. Après plus de deux décennies de programmes d’ajustement structurel, la plupart des pays africains souffrent d’une inflation élevée et d’une baisse des dépenses en matière de santé, d’éducation, de logement, d’assainissement et d’eau. L’analphabétisme n’a pas diminué, le chômage est incroyablement élevé et le revenu moyen de ceux qui ont la chance d’avoir un emploi suffit à peine à leur subsistance.

En 1994, la Banque mondiale a admis que sur les 29 pays africains qu’elle avait fourni plus de 20 milliards de dollars de financement pour financer des programmes d’ajustement au cours de la période de dix ans, 1981-1991, seuls 6 avaient réussi: la Gambie, le Burkina Faso, Ghana, Nigéria, Tanzanie et Zimbabwe. Cela signifie un taux d’échec de 79%. Mais à peine un an plus tard, ce nombre était tombé à deux sur 29 : le Burkina Faso et le Ghana. En 1995, les PAS étaient sur le point de s’effondrer au Ghana. En 2001, le Ghana, figure emblématique de la Banque mondiale, figurait sur la liste des pays pauvres très endettés (PPTE), l’unité de soins intensifs de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres dont la dette est classée comme insoutenable. En 2002, le revenu réel par habitant du Ghana était inférieur d’environ 10 à 15% à son niveau de 1983, lorsque le programme d’ajustement structurel a été lancé. En 1998, la Banque mondiale a identifié quatre nouveaux pays, la Guinée, le Lesotho, l’Érythrée et l’Ouganda, comme nouveaux modèles du succès des PAS. De même, en moins de deux ans, cette liste s’est réduite, laissant l’Ouganda comme la seule réussite économique de la Banque. Beaucoup de capital politique a été investi en Ouganda avec des éloges de partout. Il s’est avéré que ces distinctions étaient prématurées. Le rythme de progrès économique de l’Ouganda n’est pas durable. Environ 55 pour cent de son budget est financé par l’aide. Différents pays africains ont des scénarios différents, mais la même histoire s’est répétée encore et encore d’un pays à l’autre. Après les ajustements structurels, tous les pays d’Afrique se trouvent dans une situation pire qu’au début. Pour brosser un meilleur tableau, je prendrai le Mozambique comme exemple.

Mozambique : une étude de cas

Lors de son indépendance en 1975, le Mozambique était le premier producteur mondial de noix de cajou et les amandes de cajou transformées constituaient la principale exportation du pays. Le Mozambique était encore sous domination coloniale portugaise. Le renversement en 1974 du dictateur Antonio de Oliveira Salazar et la déclaration d’indépendance qui a mis fin à la domination coloniale ont poussé les Portugais à fuir et ont marqué le début d’une guerre civile de 16 ans. À la fin de la guerre en 1992, la production avait chuté, le verger national de noix de cajou comptait une forte proportion d’arbres vieux ou malades et les usines de transformation appartenant à l’État avaient cruellement besoin de nouveaux investissements. Comme prévu, la recommandation de la Banque mondiale pour la relance était de «privatiser, puis de commercer librement». La société nationale de production de noix de cajou a donc été démantelée et vendue en 1994-95.

Les entreprises mozambicaines ont acheté les usines de transformation en partant du principe que l’industrie continuerait à bénéficier de la protection du gouvernement contre la concurrence étrangère. Mais fin 1995, comme condition pour accorder plus de 400 millions de dollars de prêts, la Banque mondiale a exigé la libéralisation du commerce de la noix de cajou brute. Cela signifiait réduire la taxe à l’exportation sur les noix brutes, même si toutes les parties concernées – l’industrie, les commerçants de noix brutes et le gouvernement – s’étaient mises d’accord sur une taxe à l’exportation de 26%, destinée à encourager la transformation nationale. Sous la pression de la Banque mondiale, la taxe a été ramenée à 20% puis à 14%, un niveau qui a permis aux commerçants vendant des noix brutes en Inde de concurrencer les usines de transformation locales. À la fin de 1998, 10 des 15 usines de transformation les plus importantes avaient fermé leurs portes, entraînant le licenciement de plus de 5 000 travailleurs.

La Banque mondiale a soutenu à plusieurs reprises que la libéralisation améliorerait les prix payés aux agriculteurs pour leurs noix. Cependant, une étude indépendante du cabinet de conseil international Deloitte & Touche LLP, commandée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et financée par la Banque mondiale, a révélé que les bénéfices de la libéralisation profitaient principalement aux commerçants et non aux agriculteurs. Il a rejeté comme inexactes les affirmations de la Banque mondiale selon lesquelles l’industrie était si inefficace que le Mozambique gagnerait plus d’argent en exportant des noix brutes plutôt que des amandes transformées. Au contraire, l’étude de Deloitte a révélé qu’en moyenne, le Mozambique gagnerait 150 dollars supplémentaires par tonne en exportant des noix transformées. Le parlement mozambicain a réagi aux pressions de la Banque mondiale en appelant à une interdiction totale de l’exportation de noix brutes pour les dix prochaines années, une proposition soutenue par les restes de l’industrie de transformation. En septembre 1999, le gouvernement a adopté un projet de loi de compromis portant l’impôt à 18-22%, le niveau exact étant déterminé chaque année en fonction des conditions du moment. Les responsables de la Banque mondiale auraient tacitement accepté le compromis.

La triste réalité est que, malgré de nombreuses années de réformes politiques parrainées par la Banque mondiale, pratiquement aucun pays d’Afrique n’a réussi à mener à bien son programme d’ajustement avec un retour à une croissance soutenue. En fait, le chemin qui mène de l’ajustement à l’amélioration des performances n’a souvent mené à rien ou à une impasse. Les taux de pauvreté ont fortement augmenté en Afrique, suggérant de manière plutôt énigmatique que davantage de prêts de la Banque conduisent à une augmentation de la pauvreté.

Alternatives : où aller à partir d’ici

Si la Banque mondiale et le FMI et leurs politiques maintiennent la crise économique en Afrique, quelles sont les alternatives? C’est une question naturelle à poser suite à cette discussion. Les institutions de Bretton Woods ont été créées après la Seconde Guerre mondiale pour répondre aux problèmes économiques de l’époque. Même si les économies européennes avaient besoin d’une restructuration massive, leur situation était nettement différente de celle de l’Afrique après l’indépendance. Il s’agissait de nations déjà relativement développées pour l’époque, simplement en retard par des années de combats. Le médicament prescrit consistait à verser de l’argent pour reconstruire ce qui avait été perdu pendant la guerre. L’Afrique, en revanche, sortait du colonialisme avec des structures économiques coloniales défavorables qui nécessitaient une refonte complète. La remise en état et l’utilisation des terres par les agriculteurs autochtones étaient limitées par les concessions accordées aux colons blancs, de sorte que les opportunités agricoles pour la population étaient limitées au-delà des niveaux de subsistance. En outre, la majorité des Africains étaient isolés dans un environnement très rural alors que les programmes de développement soutenaient principalement les zones urbaines. L’accès à l’éducation qui permettrait de constituer une main-d’œuvre capable de soutenir le développement était limité.

Au vu de toutes ces conditions particulières à l’Afrique de l’époque, injecter de l’argent de la même manière qu’en Europe et avec la même idéologie économique était une recette pour l’échec. De plus, nommer la Banque mondiale et le FMI, qui étaient dirigés par des pays qui n’étaient pas disposés à abandonner leurs pratiques commerciales coloniales en Afrique, comme organisme de surveillance, impliquait un grave conflit d’intérêts. Il n’est pas surprenant que les politiques du FMI et de la Banque mondiale aient enfoncé l’Afrique encore plus dans l’endettement et la pauvreté, alors que les économies occidentales continuent de bénéficier énormément de la production et des marchés africains. L’Occident ne peut pas réussir à restructurer l’environnement économique en Afrique parce que ce n’est pas dans son intérêt de le faire. Le seul rôle que les pays développés pourraient jouer pour aider serait un rôle humanitaire.

Je propose des solutions à la crise actuelle à deux niveaux qui devraient être très indépendants. La première consiste à établir des organisations et des politiques pour lutter directement contre la pauvreté et les conflits économiques en Afrique. La seconde consiste à trouver des moyens d’alléger la dette actuelle. Il est peut-être vrai qu’en augmentant sa richesse économique, l’Afrique serait plus à même de faire face à sa dette, mais en même temps, le fardeau de la dette l’empêche d’atteindre son premier objectif, à savoir la réduction de la pauvreté. Ces deux objectifs doivent être abordés indépendamment. Je propose que les Africains s’inquiètent de la construction de leur économie au lieu de rembourser la dette de la Banque mondiale. Aucun prêt supplémentaire ne devrait être contracté auprès du FMI et de la Banque mondiale, et aucune ressource supplémentaire ne devrait être dépensée pour rembourser les prêts existants. Les politiques économiques doivent être élaborées de l’intérieur et les fonds de développement doivent également être construits de l’intérieur, les pays africains étant les seuls acteurs concernés. Je discute de cette alternative proposée ci-dessous. Le problème du remboursement de la dette est abordé dans la section suivante.

Pour remplacer la Banque mondiale et le FMI, l’Afrique devrait repenser l’idée de la Banque africaine de développement, qui joue actuellement le rôle de second plan derrière les deux autres géants économiques. À mon avis, l’un des gros défauts de la structure des banques est l’inclusion de membres non africains afin qu’ils puissent contribuer au fonds de développement. Parce que des contributions sont versées par inadvertance dans le cadre de certaines politiques, l’autonomie décisionnelle de l’Afrique peut être compromise. Pire encore, la Banque africaine de développement négocie actuellement des prêts bilatéraux avec les pays occidentaux. Il y a suffisamment d’argent et de ressources pour constituer un fonds sans recourir à des sources externes. L’Afrique dépense chaque année plus de 12 milliards de dollars en remboursement de sa dette. Cet argent pourrait plutôt être versé dans un fonds de développement géré localement auprès duquel les pays membres pourraient obtenir des prêts à des conditions plus équitables que celles de la Banque mondiale. Les pays africains sont riches en ressources telles que le pétrole et les diamants dont les revenus peuvent être canalisés vers le développement via cette banque. Par exemple, les revenus pétroliers du Nigeria transitent par les banques européennes. La Banque africaine de développement pourrait plutôt être utilisée pour gérer ces revenus.

De nouvelles initiatives pour résoudre le problème de la dette

Face à la stagnation de la dette en Afrique, certaines initiatives humanitaires ont été prises pour résoudre ce problème. Un bon exemple est l’Initiative Dette pour la Nature. Le Fonds mondial pour la nature a été le pionnier du concept d’échange dette-nature et a exécuté avec succès son premier échange en Équateur en 1989. Les échanges dette-nature mobilisent des fonds pour les utiliser dans les efforts de conservation locaux, en achetant des titres de créance escomptés sur les marchés d’actions secondaires et en l’échangeant contre des investissements en monnaie locale dans le pays endetté. Ceci est particulièrement efficace pour réduire la dette et fournir des fonds pour des projets de conservation car il n’y a pas de transfert de propriété sur la dette ni de rapatriement des capitaux à l’étranger. Donc, essentiellement, la personne qui achète la dette du créancier l’efface à condition qu’un équivalent en monnaie locale d’un pourcentage de la dette annulée soit investi dans un projet de conservation. La Bolivie est une belle réussite : c’est en fait la première mise en œuvre de l’échange dette-nature. En 1987, le gouvernement bolivien et Conservation International (CI) ont signé le premier accord d’échange dette-nature.

Aux termes de cet accord, CI a pu acquérir 650 000 $ US de dette extérieure bolivienne à un prix réduit de 100 000 $. En échange, le gouvernement bolivien s’est engagé à fournir à la réserve de biosphère de Beni une protection juridique maximale et à créer trois zones protégées adjacentes. Il a également accepté de fournir 250 000 dollars en monnaie locale pour les activités de gestion dans la réserve de Beni. Le succès de ce projet a ouvert la porte à d’autres pays pour conclure de tels accords, notamment des pays africains comme le Kenya et le Ghana. Cela peut servir de modèle pour d’autres initiatives similaires, par exemple la dette pour l’éducation ou la dette pour la santé, où les gouvernements pourraient promettre un pourcentage de la dette annulée pour une utilisation directe dans les programmes d’éducation et de santé. Cela pourrait grandement contribuer à réduire la pauvreté étant donné qu’actuellement les gouvernements africains consacrent 20% de leur PIB au remboursement de la dette, contre moins de 5% à la santé ou à l’éducation.

Un soutien s’est également fait entendre récemment à travers le monde en faveur d’une initiative d’annulation complète de la dette. Bien qu’à ce stade, l’annulation complète de la dette semble tirée par les cheveux, une pression suffisante peut aboutir à de meilleures concessions pour les pays africains. La Commission pour l’Afrique créée par le Premier ministre britannique Tony Blair a publié plus tôt cette année son rapport très attendu qui comprend une exigence d’une annulation unique de 100% de la dette des pays qui en ont besoin et dont les gouvernements peuvent en faire bon usage. Il a cependant du mal à convaincre le reste de l’Europe. L’Allemagne, par exemple, affirme qu’elle est actuellement davantage préoccupée par ses problèmes économiques nationaux et qu’elle dépense beaucoup d’énergie et d’argent dans le projet de Blair pour l’Afrique. C’est un bon signe que la seule issue pour nous est par nous.

Références

- William Minter, Africa’s Problems… African Initiatives, 1992, Africa Policy

Information Center (Washington DC). - The Free Africa Foundation, The Failure Of World Bank Programs In Africa, March 2003.

- “Mozambique: Country in Focus”, Africa Recovery, Vol.14#3 (October 2000).

- Reem Heakal, “What Is The World Trade Organization?” April 2, 2003.

- Alemayehu Geda, “Debt Issues in Africa: Thinking Beyond the HIPC Initiative to Solving Structural Problems” (Présenté à la conférence WIDER sur l’allègement de la dette, Helsinki, août 2001).

- Arianna Legovini, “Kenya: Macro Economic Evolution Since Independence”,

November 2002. - Lincoln P. Bloomfield and Allen Moulton, Managing International Conflict: From

Theory to Policy, 1997, St. Martin’s Press (New York). - James P. Resor, “Debt-for-Nature Swaps: A Decade of Experience and New

Directions for The Future”, An International Journal of Forestry and Forest

Industries – Vol. 48 – 1997/1 - “Erasing the Scars”, The Economist, Mar 11, 2005.