Voir ou citer la publication : Pourtier, R. (2003). L’Afrique centrale dans la tourmente: Les enjeux de la guerre et de la paix au Congo et alentour. Hérodote, 111, 11-39. https://doi.org/10.3917/her.111.0011

«Trois millions de morts, c’est ce qu’on appelle une crise de basse intensité. Peu de grands titres dans la presse. Pas de manifestations, de collectes de fonds. Les chanteurs sont muets, les pétitionnaires aussi. Qui soutenir dans une affaire aussi compliquée ? Où sont les bons, les méchants, les persécutés?» [Braeckman, 2003.]

L’Afrique centrale n’en finit pas avec la guerre. Ce qu’on croyait être un point d’orgue de l’horreur, le génocide rwandais de 1994 et ses 800 000 morts, n’était qu’un moment d’une tragédie qui refuse obstinément de quitter la scène. Chaque jour allonge la liste des victimes, si banalement qu’on perd conscience de la signification des chiffres : qui se soucie des 3 millions de morts probables de la guerre du Congo? [1] Les bilans macabres ne servent que d’arguments politiques. Le pouvoir tutsi de Kigali en a magistralement joué : l’énormité des massacres de 1994 l’a durablement innocenté. Pendant des années, il était indécent d’imaginer que des victimes puissent devenir bourreaux. Tout a été fait, avec la complicité active des États-Unis, pour masquer ou minimiser les massacres des réfugiés hutus de l’ex-Zaïre. Toute velléité d’opposition politique est muselée au prétexte qu’elle ne peut être que l’émanation de «forces négatives» : l’élection de Paul Kagame à la présidence rwandaise en août 2003 en témoigne. Il n’est pas « politiquement correct » d’évoquer les victimes hutues, de s’interroger sur les charniers, et franchement diabolique d’oser parler de « double génocide ». La mort n’appartiendrait-elle pas à tous ?

Que les décès dus aux guerres à rebondissements qui désolent le Congo depuis la fin de l’ère Mobutu se comptent par millions laisse la communauté internationale indifférente. Les médias se lassent des tragédies devenues ordinaires. Il leur faut du spectaculaire. L’agonie quotidienne des populations civiles ne fait pas image, à la différence des enfants-soldats dans les combats de Monrovia. Et pourtant, sans minimiser la gravité de la guerre civile au Liberia et ses risques d’extension dans une région fragilisée par la fracture ivoirienne, c’est la partie centrale de l’Afrique, comprenant bassin du Congo et Grands Lacs – deux entités aux destins inéluctablement entrecroisés –, qui est aujourd’hui la région d’instabilité majeure du continent.

La littérature, tant sur le Congo que sur les Grands Lacs, est considérable: sources belges, françaises, anglo-saxonnes, d’une part, africaines (principalement congolaises), d’autre part. La succession rapide d’événements extraordinaires depuis dix ans explique cette abondance. Revers de la médaille, la plupart des ouvrages, pris dans l’actualité brûlante, manquent du recul nécessaire à une analyse géopolitique distante des passions du moment. C’est un pari que de tenter de surmonter cet obstacle, d’autant que l’on sait bien que l’objectivité, comme le point de fuite sur l’horizon, ne peut jamais être atteinte. Mais c’est un pari qui vient à point nommé.

En effet, il se pourrait que le Congo soit sur le point de sortir de la guerre civile. Après bien des tergiversations, le «dialogue intercongolais», ouvert à Sun City en février 2002, après l’échec des accords de Lusaka de juillet 1999, semble porter ses fruits. Suite à l’accord «global et inclusif»[2] signé à Pretoria le 17 décembre 2002, une Constitution de transition a été promulguée en avril 2003 et un gouvernement d’unité nationale vient d’être constitué, laborieusement il est vrai. Parallèlement, le pouvoir de Kinshasa a signé des accords de paix avec le Rwanda et l’Ouganda (respectivement les 30 juillet et 6 septembre 2002), suite auxquels leurs militaires se sont retirés du territoire congolais. Certes, le foyer de guerre qui s’est allumé en Ituri après le départ des troupes ougandaises de Bunia le 7 mai 2003 fait peser une nouvelle menace sur les perspectives de retour à la paix. L’intervention militaire française, sous mandat de l’ONU, a sécurisé Bunia, mais ce n’est peut-être que pour un temps, car la relève, à compter du 1er septembre 2003, des troupes françaises par des casques bleus manquant d’expérience pourrait favoriser une reprise des violences. Nonobstant cette incertitude, on peut raisonnablement penser que la région s’éloigne de la spirale de la guerre. Les dynamiques de paix ne sont pas pour autant définitivement acquises.

Quoi qu’il en soit, entre une guerre qui s’essouffle de l’intérieur («la guerre est fatiguée», dit-on) et des arrangements de paix auxquels poussent les grandes puissances qui ont des intérêts régionaux – l’ex-«troïka» (États-Unis, Belgique, France) et l’Afrique du Sud –, une nouvelle phase historique sinon une ère nouvelle s’ouvre en Afrique centrale. Le moment est donc venu de faire le point, d’analyser les raisons profondes, structurelles, d’une crise régionale qui a dégénéré en guerre généralisée – et pour la première fois dans l’histoire africaine en «guerre continentale» [Pourtier, 2000]. De s’interroger aussi sur les possibilités d’une paix durable dans un des espaces les plus problématiques du continent, à savoir la «crête Congo-Nil», bombe démographique prête à exploser à tout instant.

Territoires séparés. Histoires entrecroisées

Les héritages coloniaux, toujours très prégnants en Afrique centrale comme dans l’ensemble du continent, marquent l’histoire contemporaine de leur empreinte. La création des États a bouleversé, à des degrés divers, les espaces et les sociétés africains : véritable cataclysme dont l’onde de choc se fait toujours sentir. L’Afrique centrale présente de ce point de vue des situations très contrastées, opposant en particulier l’immense Congo (« 77 fois la Belgique ») et les petits États de l’Afrique des Grands Lacs, Ouganda, Rwanda, Burundi. Massacres interethniques, guerres civiles, violences en tout genre n’ont épargné aucun de ces pays depuis le tournant des indépendances (1959-1962). Les crises internes à tel ou tel d’entre eux ont été exportées chez les voisins, aucune frontière n’étant en mesure de les endiguer. Elles ont fini par créer un véritable système régional de guerre. Le défi de demain est de le transformer en un système régional de paix. Afin d’en évaluer les chances de réussite, il convient de rappeler quelques données fondamentales des territoires en présence.

Quand Congo rime avec chaos…

Le Congo, initialement «État indépendant du Congo», né d’une décision prise à la conférence de Berlin en 1885, puis colonie du Congo belge (1908), République démocratique du Congo (RDC, 1960), Zaïre (1971), à nouveau RDC depuis 1997, incarne, dans sa définition territoriale, la vision naturaliste des Européens du xixe siècle [Pourtier, 1997a]. C’est le type le plus achevé de l’«État hydrographique», délibérément construit en référence au bassin de son fleuve éponyme, et sans la moindre considération envers le substrat humain. Les entorses au modèle naturaliste correspondent à l’antériorité de la présence française (Congo-Brazzaville) et portugaise (Angola) dans une petite partie du bassin hydrographique. De cette référence génétique au plus puissant fleuve d’Afrique, et en dépit de ces amputations, résulte un territoire immense (plus de 2,3 millions de km2) mais sans aucune unité humaine (quelque 250 groupes ethniques répertoriés). L’immensité du territoire, accrue par les difficultés de circulation dans les espaces forestiers et marécageux du centre de la « cuvette congolaise », la diversité ethnolinguistique et la localisation périphérique des populations les plus nombreuses, constituent autant de handicaps pour la construction d’une unité nationale. Mais c’est la politique erratique de la fin de règne de Mobutu qui a précipité le Congo dans un chaos qui facilita grandement la marche victorieuse de Laurent-Désiré Kabila en 1996-1997.

Ni les sécessions de 1960, notamment celle du Katanga, ni les rébellions de 1964, ni les violences politico-ethniques des dernières années du règne de Mobutu, ni même les rébellions qui ont à nouveau déchiré le pays depuis 1998, conduisant à une partition de fait, ne sont parvenues à remettre en cause l’unité nationale. Tel est le paradoxe congolais : statistiquement les Congolais devraient être morts depuis longtemps, institutionnellement l’État moribond semble avoir perdu la capacité de contrôler son territoire [Pourtier, 1997b]. Et pourtant Congo et Congolais existent bel et bien. Au-delà du chaos, il existe donc des forces qui maintiennent leur cohésion. L’image du fleuve Congo et des immenses territoires qu’il draine, image valorisée par l’école et les médias, a sans doute contribué, à côté d’une mémoire partagée depuis plus d’un siècle, à l’émergence d’une identité collective forte. Celle-ci s’est manifestée lors de la mobilisation populaire des Kinois (habitants de Kinshasa) contre l’agression rwandaise en 1998. Dans les zones de rébellion qui ont connu l’occupation étrangère, le ressentiment envers les Rwandais, à un moindre degré envers les Ougandais, est général, en dépit des alliances politiques avec les mouvements rebelles. Contrairement à ce qu’une analyse superficielle pourrait laisser penser, les risques d’éclatement du Congo sont peu probables, du moins dans le contexte actuel ; l’anarchie qui règne dans ce « sous-continent » de plus de 2,3 millions de km2 et d’une cinquantaine de millions d’habitants n’a pas sapé un sentiment national que les épreuves traversées pourraient même conforter. Les protagonistes de la guerre civile se sont battus pour le pouvoir et les avantages économiques auquel il donne accès, non pour dépecer le territoire. Dans ce contexte, les deux questions majeures que pose la reconstruction du Congo concernent, d’une part, la réhabilitation physique et la gestion d’un territoire fortement désarticulé après des années de guerre et de destructions ; d’autre part, le contrôle et le bon usage des ressources naturelles dont l’exploitation est au cœur des enjeux géopolitiques d’un pays aux richesses «potentielles» considérables. C’est pourquoi il a toujours été très convoité, autrefois par les puissances coloniales relayées par les États-Unis, aujourd’hui par les États voisins.

…et Rwanda rime avec soldat

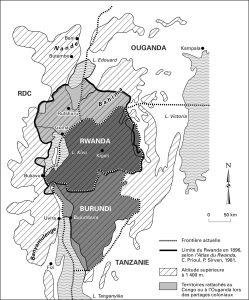

Le Rwanda s’oppose du tout au tout au Congo. D’abord par son exiguïté (26 000 km2) et une densité de population la plus forte du continent (8 millions d’habitants en 2002, soit près de 300 habitants/km2). Ensuite par l’ancienneté de la formation territoriale d’un royaume très encadré et administré bien avant l’arrivée des Blancs. Enfin par l’absence de ressources naturelles autres que les ressources agropastorales qui bénéficient des bienfaits d’un climat d’altitude. L’unité culturelle et linguistique semble a priori favorable à la cohésion nationale. En réalité, la société rwandaise contient des germes de fracture : son fonctionnement reposait jadis sur des rapports inégalitaires, bien que non figés, entre une minorité dominante tutsie et une majorité dominée hutue. Sans entrer dans le détail d’une question fort complexe [Chrétien, 1997] et biaisée par la polémique, on rappellera que la colonisation allemande, puis belge, en privilégiant la minorité «aristocratique» tutsie, a rigidifié la stratification sociale. En leur réservant l’accès à l’enseignement et aux fonctions d’auxiliaires de l’administration, et en cantonnant les Hutus dans le travail agricole et les tâches subalternes, elle a creusé le fossé entre les deux communautés, préparant les conditions de leur affrontement.

Lorsque dans les années 1950 l’élite tutsie commença à parler d’émancipation, le pouvoir belge, inversant sa stratégie, apporta son soutien aux Hutus et à leurs revendications politiques, exprimées au nom du principe « démocratique » selon lequel l’exercice légitime du pouvoir revient à la majorité. On connaît les ravages de la confusion entre démocratie citoyenne et pouvoir ethnique : le Rwanda en est la tragique illustration. En outre, l’engrenage de la violence, loin de rester circonscrit au huis clos des Mille Collines, a diffusé dans les pays voisins, si bien que la question rwandaise a directement affecté l’Ouganda, le Burundi et le Kivu dans l’est du Congo. Elle est indirectement à l’origine de la guerre civile congolaise et donc de toute la déstabilisation de l’Afrique centrale.

La chiquenaude initiale de ce jeu de billard remonte à 1959 lorsque les partisans du Hutu Power commencèrent, au nom de la «révolution sociale», à s’en prendre aux populations tutsies. Ce cycle de violence, marqué par les premiers massacres ethniques dans la région des Grands Lacs, dura jusqu’à la proclamation de l’indépendance en 1962. Pour y échapper, plusieurs dizaines de milliers de Tutsis prirent le chemin de l’exode et se réfugièrent en Ouganda, quelques milliers au Kivu où ils pouvaient retrouver de la famille installée depuis une période plus ou moins lointaine. Les réfugiés installés au Congo ont fini par se fondre avec les migrants originaires du Rwanda, gonflant les rangs des «Banyarwanda» tout en ajoutant un peu plus de confusion à la question devenue épineuse dans les années 1990 de la nationalité des populations d’origine étrangère. Mobutu cependant n’hésita pas à s’entourer de conseillers « rwandais».[3] En Ouganda, au contraire, les réfugiés n’eurent aucune possibilité d’intégration : les régimes d’Obote et d’Idi Amin Dada se méfiaient des gens du Sud, bahimas et surtout rwandais. Ne pouvant accéder ni à la terre, ni à la fonction publique, ces derniers gardèrent un statut précaire et la plupart d’entre eux restèrent confinés dans des campements gérés par le HCR.

L’échec des premières opérations de l’APR est imputable à la supériorité numérique des Forces armées rwandaises (FAR) et à l’aide apportée au Rwanda par le Zaïre, et surtout par la France dont le déploiement d’un contingent militaire stoppa l’avancée des forces tutsies. Cette intervention étrangère (comme aujourd’hui en Côte-d’Ivoire ?) donna un répit au pouvoir du président Habyarimana et l’illusion qu’elle pouvait arrêter le mouvement de l’histoire. Le soutien apporté par la France n’eut pour effet que de mobiliser davantage les Forces patriotiques rwandaises, appuyées sur leurs bases arrière en Ouganda. La dégradation de la situation intérieure, l’insécurité croissante dans les régions frontalières du Nord exposées aux incursions de commandos tutsis contraignirent les maîtres du Rwanda à rechercher une solution négociée : les accords d’Arusha prévoyaient l’ouverture d’un pouvoir jusqu’alors confisqué par les proches d’Habyarimana en direction d’une opposition composée de Tutsis et de Hutus dits « modérés ». C’est dans cette perspective d’un partage du pouvoir, et dans le contexte de peur d’un retour des Tutsis de l’émigration, que les «médias de la haine», principalement Radio Mille Collines, appelèrent les Hutus à éliminer, jusqu’au dernier, ceux des Tutsis qui vivaient au Rwanda [Chrétien, 1995]. L’attentat du 6 avril 1994, qui coûta la vie aux présidents du Rwanda et du Burundi, mais dont on ne connaît toujours ni les exécutants ni les commanditaires, fut le signal des massacres systématiques de Tutsis et de Hutus modérés. Ce qu’on a appelé le « génocide » rwandais, quand l’ampleur des massacres ne fit plus de doute pour personne, a été méthodiquement exécuté sous la direction des autorités civiles, militaires, et même religieuses et avec la participation très active des miliciens interahamwe qui sont demeurés le symbole de ce crime collectif. Les massacres avaient été sciemment programmés. Le mot d’ordre de Radio Mille Collines était «tuez les tous» [Human Rights Watch, 1999]. Nul besoin pour cela d’armes sophistiquées: on massacra à la machette – alors qu’aujourd’hui les miliciens en Ituri sont tous équipés d’« armes légères» du type des kalachnikovs.

Ricochets de l’histoire dans les Grands Lacs

Pour comprendre l’aspect systématique, méthodique, des tueries, il est nécessaire de se situer dans une perspective régionale : Rwanda, Burundi, Ouganda et Kivu fonctionnent de manière interactive. Qu’il s’agisse du génocide rwandais, ou de la guerre civile congolaise, l’histoire procède par ricochets en se jouant des frontières.

La question du génocide est de ce point de vue très démonstrative. Les autorités de Kigali qui en ont fait leur fonds de commerce tiennent à affirmer son exemplarité et son caractère unique. Les seules victimes dignes de compassion seraient celles des tueries de 1994, les autres n’ayant droit qu’à l’oubli. Il est peu probable que ce traitement différencié de la mort permette un deuil collectif qui supposerait une absolution sans distinction d’appartenance ethnique, condition d’un apaisement durable des relations entre des communautés meurtries. Le génocide n’est que le moment exacerbé des massacres qui rythment l’histoire régionale des violences entre Hutus et Tutsis depuis le déclenchement de la « révolution sociale » rwandaise [Reyntjens, 1994]. Le Burundi n’a pas été épargné, il détenait même jusqu’en 1994 le record macabre des violences interethniques. Souvent présenté comme le « faux jumeau » du Rwanda, il présente une structure démographique et sociale comparable à celui-ci. Dans les deux pays, la population compte approximativement 85 % de Hutus et 15% de Tutsis, le groupe twa, d’origine pygmée, représentant à peine 1%.[5] Le renversement de la hiérarchie des pouvoirs au Rwanda, les massacres et l’exode qui l’accompagnèrent eurent comme conséquence une réaction de défense des Tutsis burundais. L’exemple du pays voisin les conforta dans l’idée que le contrôle du pouvoir politique et militaire était leur seule chance de survie. Cette dynamique conduisit aux massacres de 1972 qui firent, selon les sources, entre 100 000 et 200 000 victimes et décimèrent l’élite hutue. Le pays était à nouveau déchiré par des massacres interethniques en 1988.

Si les Tutsis du Burundi pensaient se prémunir des ambitions politiques des Hutus en éliminant leurs élites, ils ne firent qu’approfondir le fossé de la méfiance entre les deux communautés. Cette méfiance s’est traduite par la création de partis politiques ethniques : face à l’UPRONA (Union pour le progrès national), principal soutien des Tutsis, les Hutus se retrouvent dans le PALIPEHUTU (Parti pour la libération du peuple hutu). Les violences burundaises ont naturellement eu un écho au Rwanda : les exhortations de Radio Mille Collines à exterminer la « vermine » se référaient aux massacres perpétrés par les Tutsis du pays voisin pour étayer leur propagande. L’assassinat en octobre 1993 de Melchior Ndadaye, premier président hutu du Burundi démocratiquement élu mais éliminé par des militaires tutsis quelques mois après son élection, ne pouvait qu’alimenter le cycle infernal de la peur et de la haine dont ni le Rwanda ni le Burundi, territoires interactifs, ne parviennent à s’extraire [Vidal, 1995].

Après l’attentat du 6 avril 1994, qui donna le signal de départ du génocide, le Rwanda sombra dans l’anarchie. Massacres d’un côté, avancée rapide de l’APR de l’autre : dès juillet, l’Armée patriotique rwandaise s’emparait de Kigali. Les Forces armées rwandaises, pourtant dotées d’un abondant matériel par la France et supérieures en nombre, s’effondrèrent devant l’habileté tactique d’une armée motivée qui ne lésina d’ailleurs pas sur les massacres de populations civiles au fur et à mesure de sa progression. L’APR profita naturellement du fait que les militaires français et belges, au terme de leurs missions, avaient quitté le territoire rwandais. Les soldats de l’ONU eux-mêmes quittaient Kigali au moment où la catastrophe humanitaire devenait imminente. Cette démission de la communauté internationale restera une tache sur l’Organisation des Nations unies. Elle signifiait qu’on abandonnait à leur sort des millions d’êtres humains, comme si l’on considérait inutile de s’opposer à la fatalité, à l’inéluctable. Il est vrai que dans le même temps l’ONU avait fort à faire dans l’ex-Yougoslavie, et que le Rwanda, alors à peu près inconnu du grand public des pays du Nord, ne représentait pas un réel enjeu géopolitique : il a fallu le génocide pour qu’une large couverture médiatique révèle au monde son existence en même temps que le drame qui s’y déroulait.

La conquête du pouvoir par le Front populaire rwandais (FPR), la débandade des FAR accompagnée d’un exode massif des paysans hutus, l’intervention française (opération Turquoise[6] qui permit aux FAR de se replier sans trop de dommages au Zaïre, eurent pour conséquence de déporter la guerre au Kivu [Pourtier, 1996]. Pendant deux ans, de 1994 à 1996, 1,2 million de réfugiés hutus, parmi lesquels un grand nombre de militaires et de miliciens interahamwe catalogués « génocidaires », ont vécu des subsides du HCR et du PAM (Programme alimentaire mondial) dans les camps du Sud et surtout du Nord-Kivu. Les militaires arrivés au pouvoir à Kigali, forts de leur expérience d’anciens réfugiés, étaient bien sûr conscients de la menace que représentaient des camps implantés à proximité de la frontière et à l’abri desquels les FAR reconstituaient leurs forces. Des actions de commando lancées à partir du Kivu en apportaient d’ailleurs la preuve. Il devenait nécessaire de supprimer ces camps, donc de prendre le risque d’une intervention au Zaïre.

Celle-ci ne fut pas immédiate : il fallait prendre le temps d’asseoir le nouveau pouvoir, d’étoffer les forces militaires. La difficile reconstruction d’un pays au sortir d’un bain de sang bénéficia largement de l’aide américaine. Pour Washington, le Rwanda de Kagame venait à point nommé renforcer l’Ouganda de Museveni, rempart contre le Soudan islamique. Les stratèges rwandais ne souhaitaient pas intervenir à visage découvert au Congo : les Banyamulenge allaient leur fournir une occasion en or pour avancer masqués. Ces éleveurs tutsis, installés depuis plusieurs générations, plusieurs siècles peut-être, dans les prairies d’altitude du massif de l’Itombwe, au sud d’Uvira, et désignés par le nom du village de Mulenge, n’avaient pas rompu tous les liens avec leur pays d’origine. Or les années troubles de la fin de règne de Mobutu avaient provoqué des crispations identitaires dans l’ensemble du Kivu. Les Banyamulenge, tout comme les Banyarwanda au Nord-Kivu [Willame, 1997], étaient devenus suspects aux yeux de l’administration zaïroise : leurs origines rwandaises les désignaient comme traîtres à la cause nationale, surtout s’ils pouvaient se prévaloir d’une belle réussite économique, ce qui était le cas de certains d’entre eux. Les tracasseries de l’administration zaïroise ne sont pas étrangères à l’intérêt que les Tutsis du Congo portèrent à leurs « frères » en difficulté : l’internationale des réseaux ethnico-familiaux n’est pas une vue de l’esprit. C’est ainsi qu’un certain nombre de Banyamulenge avaient rejoint les rangs de l’APR et participé à la conquête du pouvoir, acquérant une formation militaire. Leur retour au Zaïre en 1995-1996 allait préparer la grande offensive mise au point à Kigali qui, avec l’« odyssée Kabila » [Willame, 1999], devait faire basculer le Congo-Zaïre dans la guerre, outrepassant les buts stratégiques initialement visés par le Rwanda.

Les ambiguïtés de la première guerre du Congo

La première guerre du Congo (1996-1997), celle qui s’acheva par la victoire de l’AFDL (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre) de Laurent-Désiré Kabila, vit la participation d’acteurs aux objectifs bien différents. Elle partit d’une des régions les plus complexes du Congo que l’arrivée des réfugiés ne pouvait que déstabiliser davantage. Alors que dans le passé les guerres intestines au Congo avaient vu l’intervention soit de mercenaires (Bob Denard fut de ceux-là), soit de puissances étrangères à l’Afrique subsaharienne (Belgique, France, Maroc, à l’occasion des tentatives d’invasion du Katanga en 1977 et 1978), les récentes guerres du Congo révèlent une incontestable africanisation des conflits. La piteuse prestation des mercenaires serbes recrutés par Mobutu pour défendre Kisangani illustre ce changement. Seules les armes proviennent de l’extérieur, dernière restriction à l’autonomie des guerres africaines. Mais pour ce qui concerne les combats, les Africains n’ont plus rien à envier aux nations du Nord, tout comme sur les stades.

Le but de la guerre, voulue par le Rwanda et déclenchée en septembre 1996 par l’attaque des camps de réfugiés du Sud-Kivu menée par les Banyamulenge, était, selon les déclarations de responsables politiques rwandais, d’écarter la menace représentée par les camps de réfugiés et de créer un glacis de sécurité à l’ouest du Rwanda. Il n’est pas exclu que certains aient pensé à une annexion territoriale au détriment du Kivu, en rappelant, par exemple, ce qu’était l’extension du royaume du Rwanda en 1896, avant la fixation des frontières coloniales.[7] Mais on sait à quel point l’argument historique est à double tranchant. En l’occurrence, le « grand Rwanda » de la fin du xixe siècle englobait les territoires actuellement ougandais situés entre le lac Edward et le Rwanda : on imagine les conséquences qu’aurait la revendication d’un territoire intégré à l’Ouganda depuis près d’un siècle !

Le principal objectif rwandais de la guerre, la destruction des camps de réfugiés, a été rapidement atteint. À la mi-novembre 1996, sous couvert de l’AFDL, les militaires rwandais les avaient rayés de la carte. En quelques jours entre 600 000 et 800 000 réfugiés avaient regagné le Rwanda. Quant aux 300 000 à 500 000 autres, mis à part une polémique sur les chiffres, on ne saura jamais précisément ce qu’ils sont devenus. La majorité d’entre eux, les plus faibles, ont été massacrés par l’AFDL qui paya ainsi sa dette envers le Rwanda, ou sont morts d’épuisement sur les routes de l’exode. Les humanitaires ont été impuissants à enrayer les tueries. Quelques dizaines de milliers d’hommes, militaires et miliciens pour la plupart, ont survécu. Les uns ont réussi à gagner les pays voisins, Congo, Centrafrique, Soudan, ou Angola : soldats perdus prêts à tout pour survivre, tels ceux qui, pour un dollar par jour, s’engagèrent au côté de Sassou Nguesso lors de la guerre de Brazzaville en 1997. Leur dispersion contribue à l’internationalisation de l’insécurité dans l’ensemble de l’Afrique centrale. D’autres sont restés dans l’est du Congo, sous la protection de la forêt : anciens militaires des FAR, anciens interahamwe, ils vivent sur le pays au détriment des villageois tout en continuant de mener la lutte armée contre les Rwandais et leurs alliés. Leur désarmement, indispensable dans la perspective d’un retour à la paix et à la sécurité régionales, sera probablement une des missions les plus difficiles à accomplir.

Sur la guerre rwandaise liée à des considérations de sécurité, s’est greffée la guerre de Kabila dont l’intention déclarée était tout autre : il ne s’agissait pas moins que de renverser Mobutu et de s’emparer du pouvoir. L’ambition paraissait insensée eu égard à l’absence de tout moyen d’un homme qui végétait dans son maquis de Fizi depuis l’échec des rébellions lumumbistes de 1964. Toutefois, grâce aux contacts qu’il entretenait avec des leaders politiques d’Afrique de l’Est, notamment le Tanzanien Julius Nyerere, et quelques hommes d’affaires, ce n’était pas un inconnu. Personne pourtant n’aurait parié sur un vieux cheval de retour déjà piètrement jugé par Che Guevara lorsque celui-ci avait séjourné dans son maquis.[8] Il est probable que Museveni et Kagame, qui en firent leur fondé de pouvoir au Congo-Zaïre, pensaient être en mesure de le contrôler. C’est donc par suite d’une étrange configuration politique qui tenait autant du poker menteur que d’une concordance circonstancielle d’intérêts que Kabila avec l’aide de ses parrains rwandais et ougandais ramassa, plus qu’il ne conquit, un pouvoir que Mobutu, vieux chef mourant, abandonné par ses alliés occidentaux, n’était plus en mesure d’assumer. Au terme de sa longue chevauchée au cours de laquelle il s’efforça de mettre en place les structures du nouveau Congo qui allait effacer le Zaïre, Kabila entra sans rencontrer de résistance dans Kinshasa, ville offerte, prête à tourner la page du mobutisme. Le jour même, 17 mai 1997, il proclamait la République démocratique du Congo, dont il s’autoproclamait président.

27Les conditions de son arrivée au pouvoir portaient en germe la deuxième guerre du Congo. En effet, Kabila ne pouvait longtemps rester l’obligé de ses deux parrains de l’Est. Héritier de Lumumba, il en avait gardé une teinture marxiste, et surtout un fort sentiment nationaliste qui lui valut le soutien d’une large fraction de la population congolaise, non seulement dans son Katanga natal (le temps de la sécession étant bien révolu), mais aussi à Kinshasa. Or, ses alliés, principalement les Rwandais, entendaient exercer un magistère sur la politique congolaise et, plus prosaïquement, retirer les bénéfices du soutien qu’ils avaient accordé à l’AFDL. L’occasion était trop belle pour ces pays pauvres de puiser dans les ressources de l’eldorado congolais – au demeurant plus mythique que réel.

De la guerre au pillage

La publication en avril 2001 d’un rapport de l’ONU sur l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC a jeté une lumière crue sur les réalités d’une guerre dont la principale raison d’être n’était plus que de perpétuer le pillage des zones occupées et par là même de s’auto-alimenter, au profit d’une clique de militaires, de politiciens et d’affairistes.[9] À Kigali, un quartier de somptueuses villas récemment sorties de terre, les « villas du génocide », décline sans vergogne l’insolence d’une nouvelle et soudaine richesse née de la guerre. Au-delà de ce constat banal que toute guerre a ses profiteurs, il est nécessaire de s’interroger sur la dimension économique de celle qui a pris ses quartiers au Congo.

La conduite et le financement de la campagne de l’AFDL élargirent l’internationalisation d’un conflit dans lequel n’étaient initialement impliqués que le Rwanda et l’Ouganda. Les États-Unis apportèrent une aide précieuse au Rwanda, principalement par l’envoi d’instructeurs et la livraison de matériels électroniques de télécommunications. Pour sa part, Kabila chercha d’autres appuis, notamment auprès du Zimbabwe et de l’Angola. L’intervention de l’Angola se comprend aisément. Le pouvoir de Luanda voulait faire payer à Mobutu l’appui que celui-ci n’avait cessé d’accorder à l’UNITA de Jonas Savimbi : il mit à disposition de l’AFDL ses vieux avions-cargos Antonov. En ce qui concerne le Zimbabwe, les choses sont différentes car il n’existe aucun enjeu de proximité. L’aide financière apportée à Kabila – en attendant une véritable intervention militaire au cours de la deuxième guerre – relève à la fois de l’affairisme et d’une volonté politique de s’affirmer comme puissance régionale et contrebalancer l’influence grandissante de l’Afrique du Sud.

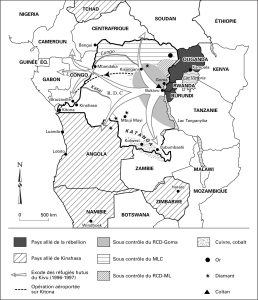

La question du financement ne peut être pleinement appréciée qu’eu égard aux richesses du sous-sol congolais. Depuis le début du xxe siècle, l’image du « scandale géologique » colle au Congo. L’Union minière du Haut-Katanga, avec ses productions de cuivre, de cobalt, de zinc, d’uranium, de manganèse, etc. a incarné toute la puissance d’une compagnie minière coloniale. Son héritière, la Gécamines, a été avec la société diamantifère Miba (Minière de Bakwanga, située à Mbuji Mayi, capitale du Kasaï oriental) un des socles de l’économie rentière du Zaïre de Mobutu. Si depuis le début des années 1990 la Gécamines accuse une crise profonde aggravée par la destruction des infrastructures de transport, l’exploitation du diamant a développé de nouveaux sites, notamment près de Kisangani, et celle de l’or se poursuit dans l’est du pays. Enfin, au cours des années récentes, l’extraction du coltan[10] a connu un boom sans précédent au Kivu. Ce contexte minier est un élément essentiel de l’équation congolaise car, après avoir été le fondement de l’exploitation coloniale puis d’une prédation généralisée sous le régime de Mobutu, il alimente aujourd’hui les convoitises des voisins et alliés du Congo.

Le financement de l’AFDL a ainsi été gagé sur les gisements miniers et les perspectives de leur mise en valeur après conflit. Des contrats miniers avec des sociétés américaines, zimbabweennes, sud-africaines rapidement conclus – et dénoncés depuis pour certains d’entre eux – ont fourni l’argent frais nécessaire à la poursuite de la guerre. Les vrais problèmes pour Kabila ont commencé avec la paix et les exigences des alliés, surtout celles des « parrains », portant sur la répartition des « richesses » retrouvées du Congo. Kigali et Kampala eurent tendance à les considérer comme un butin qui devait couvrir, au minimum, leurs frais de guerre puis ceux de l’occupation de facto des régions orientales. Le pillage, forme guerrière de l’économie de rente, était inéluctable, dès lors que l’appropriation des ressources congolaises, de moteur de la guerre, en devenait le principal enjeu.

La deuxième guerre du Congo : guerre civile ou guerre continentale ?

Moins de quinze mois après son entrée à Kinshasa, Laurent-Désiré Kabila rompit avec ceux qui avaient été les principaux artisans de sa victoire en se libérant de leur tutelle par un train de mesures prises le 2 août 1998 à l’encontre principalement des militaires rwandais qui s’étaient comportés à Kinshasa comme en pays conquis. La rupture, à laquelle les différents protagonistes se préparaient, fut suivie par la formation immédiate d’un mouvement rebelle, le Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), paravent derrière lequel agissaient le Rwanda et l’Ouganda, désormais adversaires résolus de leur ancien protégé. Très vite, les régions orientales et septentrionales furent sous contrôle de la rébellion. En revanche, les stratèges rwandais échouèrent dans une tentative audacieuse de prendre Kinshasa à revers : s’étant emparés du camp militaire de Kitona, à l’extrême ouest du Congo, grâce à une opération aéroportée à 1 800 kilomètres de leur base, leurs troupes d’élite ne parvinrent pas à prendre la capitale congolaise. Elles se heurtèrent à une farouche résistance des Kinois, et à l’intervention des alliés de Kabila. Ces combattants expérimentés furent vaincus par l’immensité du pays qui les coupait de leurs bases arrière, et par le sursaut patriotique de Congolais qui avaient développé un vif sentiment antitutsi durant la période où ils s’étaient sentis occupés par « les gens de l’Est».[11]

Cette nouvelle guerre du Congo a été qualifiée à juste titre de « première guerre continentale africaine » car, bien plus que lors de l’avancée de l’AFDL, un grand nombre d’États y sont directement impliqués. Du côté de la rébellion : le Rwanda, l’Ouganda, et le Burundi, bien que celui-ci, empêtré dans ses difficultés internes, n’ait été qu’un acteur effacé. Du côté de Kinshasa : l’Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad en une coalition hétéroclite dans laquelle les militaires angolais et zimbabweens ont tenu les premiers rôles. Les enjeux de ce nouveau conflit ne sont plus les mêmes. La menace hutue est conjurée, même s’il reste quelques milliers d’ex-FAR et interahamwe au Kivu. L’idéologie qui sous-tendait la croisade de Kabila a volé en éclats. La guerre est désormais une entreprise de pure prédation. À l’intérieur du Congo, les prédateurs habillés en chefs de guerre ou en leaders politiques ont entretenu une situation de guerre civile particulièrement éprouvante pour des populations déjà affaiblies par un sous-développement qui n’a cessé de s’aggraver depuis une décennie. À l’extérieur on ne songe qu’aux gains que peut procurer la mainmise sur les ressources naturelles du Congo, victime de son image de pays regorgeant de richesses.

L’éclatement des forces belligérantes

L’unité initiale mais apparente de la rébellion n’a pas tardé à se lézarder. Rassemblement hétéroclite d’anciens mobutistes, de Tutsis du Kivu, de politiques stipendiés par le Rwanda ou l’Ouganda, de militaires en mal de reconversion et d’aventuriers de tout poil, la rébellion est totalement dénuée d’idéologie. Étant donné qu’elle n’existe que grâce aux deux pays voisins qui ont présidé à sa naissance, elle dépend étroitement de l’état de leurs relations. La discorde croissante entre Museveni et Kagame à propos de la politique à tenir au Congo ne pouvait qu’entraîner son éclatement [Leloup, 2003.]. Une première scission se produisit en mai 1999 : le RCD-Goma, sous la présidence d’Émile Ilunga, demeura d’obédience rwandaise tandis que le RCD-Mouvement de libération (RCD-ML ou RCD-K) avec son président Wamba dia Wamba établit sa base à Kisangani en se plaçant sous la protection de l’Ouganda. À l’automne de la même année, Jean-Pierre Bemba créa une rébellion dissidente, le Mouvement pour la libération du Congo (MLC) [de Villers, 2001].

Les chefs de ces rébellions, loin d’être des inconnus, ont en général une expérience politique ; la plupart ont occupé des postes dans l’administration ou les gouvernements de Mobutu. Ils sont issus de cette classe politique formée dans les universités d’Europe ou des États-Unis qui a toujours joué un rôle important dans la vie publique zaïroise. Ils savent tous ce que prédation veut dire. Les rébellions ne sont pas dirigées par des aventuriers mais par des hommes d’expérience, des intellectuels, des héritiers. Le président du MLC, par exemple, est le fils de Bemba Saolana, qui fut un des hommes les plus influents du Zaïre.[12] Pour ces hommes issus du sérail, mobutistes par conviction ou opportunisme, Kabila faisait tache. Un rustre dont le Che lui-même avait dit qu’il aimait trop l’alcool et les femmes. Son assassinat, le 16 janvier 2001 (comme celui de Savimbi deux ans plus tard), allait éclaircir l’horizon après une période de flottement où l’on s’interrogea sur la signification du choix d’un de ses fils, Joseph Kabila, pour lui succéder, et sur les capacités de celui-ci à gérer une situation pour le moins délicate. Depuis deux ans et demi, Kabila fils, sans faire de bruit, semble être parvenu à redonner à l’État un minimum de fonctionnalité. Une chose est sûre, la vie quotidienne à Kinshasa s’est normalisée, les tracasseries permanentes des « forces de l’ordre » de la fin de règne de Mobutu ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

Une des réussites politiques de Joseph Kabila est d’avoir repris pied dans l’est du Congo en enfonçant un coin entre les rébellions respectivement acquises à Kigali et à Kampala. Le RDC-ML est désormais allié de Kinshasa. Tout cela peut paraître bien compliqué et l’est sans doute, mais la géopolitique ne se résout pas en quelques banalités simplificatrices fondées sur la révélation d’un deus ex machina providentiel. Une seule chose semble incontestable : la tension ne cesse de monter entre les deux alliés de jadis devenus rivaux pour le contrôle des ressources de l’est du Congo, ce qu’est venu à nouveau confirmer la dégradation de la situation en Ituri au printemps 2003.

La prédation des richesses naturelles

La représentation récurrente du Congo sous les traits d’un perpétuel eldorado empoisonne la vie quotidienne d’un pays qui ne mérite ni cet enthousiasme, ni les conséquences qui en découlent. Depuis qu’elle a éclaté en août 1998, la guerre du Congo a montré son vrai visage : les belligérants n’ont d’autre objectif que d’accaparer ses richesses. Les rapports du groupe d’experts de l’ONU en ont démonté précisément les mécanismes. Le dernier livre de Colette Braeckman sur « les nouveaux prédateurs » [Braeckman, 2003] dresse un constat très édifiant des pratiques qui se sont généralisées à la faveur de la guerre. Pour comprendre les enjeux miniers, il y a lieu de distinguer deux domaines d’exploitation, celui du diamant, de l’or et du coltan, d’une part, celui du complexe minier de la Gécamines, d’autre part.

Dans le premier cas, la production, de très haute valeur spécifique, ne porte que sur de petits volumes et ne pose aucun problème de transport. Le diamant circule aussi bien dans les fonds de poche d’une multitude de trafiquants organisés en réseaux internationaux dont les circuits anastomosés et mobiles s’étendent du Sénégal à l’Afrique du Sud, que dans les attachés-cases de diplomates. Il n’y a pas non plus de problème concernant l’or dont la production annuelle serait de l’ordre de 5 tonnes. Le coltan demande un peu plus d’infrastructures au sol pour le transport en véhicules tout terrain des lieux de production aux pistes où les avions petits-porteurs viennent charger le minerai : le pic de production en 2001 n’était toutefois que de 1500 tonnes, ce qui ne représente pas une quantité énorme à transporter entre les sites de production du Kivu et le Rwanda par où il transite avant d’être exporté. Dans ce contexte, l’économie minière s’accommode de l’état très dégradé des infrastructures de transport.

D’un point de vue technique, la production se répartit entre l’exploitation industrielle dans les secteurs du diamant (MIBA à Mbuji Mayi) et de l’or (mines de Kilo et Moto en Ituri), et l’exploitation artisanale. Depuis les mesures de libéralisation au début des années 1980, des dizaines de milliers de « creuseurs » remuent à la pelle et à la pioche les alluvions de la rivière Mbuji Mayi, ou « chassent » les diamants de joaillerie dans la vieille région de production de Tshikapa ou les nouveaux gisements proches de Kisangani. De la même façon, des milliers d’hommes du Kivu se sont faits creuseurs de coltan : comme pour le diamant il suffit d’outils manuels pour extraire le minerai des affleurements superficiels où il est concentré.

Le diamant, comme en Sierra Leone, a joué un rôle considérable dans le financement de la guerre. Kinshasa a réussi à conserver les gisements du Kasaï après l’échec de la rébellion dans sa tentative de s’emparer de Mbuji Mayi. Quant à la mainmise sur les zones de production de la région de Kisangani, elle a été à l’origine des affrontements très violents entre les militaires rwandais et ougandais pour le contrôle de la capitale de la Province orientale. Ces combats qui ont tourné à l’avantage du Rwanda ont accéléré la détérioration des relations entre les deux pays aux intérêts de plus en plus divergents. Les populations civiles payent à chaque fois le prix fort des violences armées destinées à contrôler les zones de production et les circuits de commercialisation. Sensibilisées par les horreurs de la guerre en Sierra Leone, en Angola, au Congo un grand nombre d’ONG se sont mobilisées pour dénoncer les « diamants du sang » dont les trafics illicites financent les achats d’armes [Misser, 1997 ; Monnier, 2001]. Sous la pression de l’opinion publique, principalement américaine, les multinationales impliquées dans le commerce du diamant, De Beers en tête, se sont engagées à le moraliser. Mais l’application du processus de Kimberley n’est pas simple dans des pays où l’absence d’État laisse une marge d’action considérable aux trafiquants. Un détour par Dubaï ou Bombay rend leur virginité à des diamants d’origine douteuse. Libanais et Indo-Pakistanais solidement implantés, les premiers dans l’ouest, les seconds dans l’est du Congo, sont au cœur de réseaux mafieux internationaux qui contribuent au drainage des ressources congolaises vers l’Ouganda et le Rwanda. Lorsque Laurent-Désiré Kabila, désireux de prendre ses distances avec les Libanais qui avaient été de fidèles auxiliaires de Mobutu, accorda le monopole de l’achat du diamant à la société israélienne International Diamond Industries en échange de fourniture d’armes, il se fit des ennemis mortels. Son assassinat n’est peut-être pas sans rapport avec cette mesure que Joseph Kabila s’empressa d’ailleurs de lever. De toute façon, le contrat avec les diamantaires de Tel Aviv n’avait pas tenu ses promesses car une proportion importante des gemmes avait aussitôt pris les chemins de la contrebande via le Congo-Brazzaville et la RCA. Quoi qu’il en soit, le diamant est une des clés de la politique congolaise, car depuis l’effondrement de la Gécamines il représente la principale ressource du Congo ; il est partout associé aux soubresauts qui agitent l’Afrique centrale.

Le diamant sert à payer l’aide apportée par le Zimbabwe à Kinshasa. Une nouvelle société, créée sous le nom de Sengamines, a obtenu en 2000 une riche concession sur le site de Senga, à l’est de Mbuji Mayi. Il s’agit d’une joint venture associant la COMIEX (Générale de commerce et d’import-export) représentant les intérêts de l’État congolais et de la Miba, à la société OSLEG (Operation Sovereign Legitimacy) contrôlée par l’armée zimbabweenne et très proche du président Mugabe, avec comme opérateur la société anglo-omanaise Oryx Natural Ressources, immatriculée aux îles Caïmans… Aucun espace n’échappe à la mondialisation, sous une forme ou une autre.

Côté rébellion, les choses sont moins claires et ont évolué avec le récent retrait des militaires rwandais et ougandais du territoire congolais. Dès la première guerre du Congo, l’est du pays avait connu des pillages systématiques: les stocks de produits commercialisables, café, bois, minerais, avaient pris le chemin du Rwanda et de l’Ouganda. Par la suite, le complexe politico-militaire s’est organisé pour tirer le meilleur bénéfice de l’exploitation des ressources naturelles. Le Rwanda a mis au point un système sophistiqué de prélèvement de taxes sur les produits exportés par l’intermédiaire du « Bureau Congo » dont les recettes couvriraient 80 % des dépenses de l’Armée patriotique rwandaise. Des hommes ou femmes d’affaires bien introduits auprès du pouvoir politique donnent une façade de respectabilité à des activités douteuses. Une célèbre commerçante de Bukavu, Mme Aziza Kulsum Gulamali, jadis mêlée à des trafics d’armes et de cigarettes, s’est retrouvée promue directrice générale de la Société minière des Grands Lacs (SOMIGL) qui détint un temps un monopole de la commercialisation du coltan. L’ensemble du système est naturellement coiffé par la hiérarchie politico-militaire de Kigali. De la même façon, l’Ouganda a organisé l’exploitation des ressources de la zone qu’il contrôlait. Salim Saleh, demi-frère du président Museveni, est connu pour avoir orchestré les opérations les plus rentables. Les militaires ougandais stationnés au Congo étaient en outre encouragés à vivre sur le pays : l’autofinancement de la guerre allégeait d’autant le budget de la Défense, permettant à l’Ouganda de respecter ses engagements vis-à-vis du FMI.

Le retrait des troupes d’occupation début 2003 met un terme à la prédation directe, mais il est probable que les Ougandais et les Rwandais ont laissé derrière eux des réseaux destinés à faciliter la poursuite d’opérations commerciales lucratives. La normalisation des relations entre la RDC et ses voisins orientaux devrait néanmoins faciliter le retour à des activités licites en substituant la coopération à la prédation, dans le cadre de l’intégration économique d’un bassin transfrontalier composé de l’est du Congo et de la région des Grands Lacs. C’est sans doute une des conditions de l’instauration d’une paix durable.

La problématique de la Gécamines est d’une tout autre nature que celle concernant le diamant ou le coltan. La relance de l’activité minière au Katanga, quel que soit l’avenir d’une société aujourd’hui moribonde, présuppose en effet une réhabilitation de la voie de transport la moins onéreuse pour l’exportation du minerai de cuivre et des minerais associés. Le domaine minier de la Gécamines contient des réserves abondantes et de qualité, mais l’enclavement et la distance à l’océan représentent de lourds handicaps par rapport à des bassins miniers proches du littoral, comme au Chili. Le redémarrage de l’exploitation minière sur une grande échelle est conditionné par la réouverture de la voie ferrée de Benguela, rendue impraticable par la guerre civile en Angola. La récente paix angolaise ouvre ainsi des perspectives de relance que les bonnes relations entre Luanda et Kinshasa devraient favoriser.

Le phénomène des « creuseurs » n’est pas absent du Katanga. En réponse à la crise de la Gécamines (la production de cuivre s’est effondrée de 500 000 tonnes dans les années 1980 à 20 000 tonnes en 2002), des habitants de la zone minière ont entrepris d’exploiter des affleurements superficiels de minerai. On compterait entre 40 000 et 50 000 « artisans », regroupés dans l’Entreprise des mineurs artisanaux du Katanga (EMAK). Mais, à côté de cette activité de survie, une reprise de la production industrielle nécessite des capitaux considérables. Rien d’étonnant à ce que la négociation de contrats miniers ait été étroitement mêlée au financement des guerres du Congo. Ces contrats sont en général passés avec des « juniors » qui assument les risques politiques, notamment en traitant avec des rebelles, et revendent leurs avoirs aux multinationales quand, et si, la situation le permet. C’est ainsi qu’en 1997, avant que Kabila ait atteint Kinshasa, American Mineral Fields, société de l’Arkansas, signa des accords miniers à Lubumbashi. Ces accords, signés dans la précipitation, ont été dénoncés par le nouveau maître du Congo, laissant la place à de nouvelles négociations rendues nécessaires par le financement de la deuxième guerre. Le Zimbabween Willy Rautenbach, proche de Mugabe, fut un temps sur les rangs, mais aussi des sociétés sud-africaines, finlandaises et nord-américaines. Parmi elles, le groupe canadien Lundin, autre « junior », s’est proposé pour l’exploitation du riche gisement de cuivre-cobalt de Tenke Fungurume ; il « chauffe la place » en attendant que les conditions soient favorables à une reprise de l’activité minière par un « major ».

La relation du Congo avec ses adversaires ou partenaires africains, et avec le monde, est donc toujours placée sous le signe de l’économie minière. Les enjeux de la guerre comme ceux de la paix en sont profondément affectés.

L’Ituri: nouvel ou dernier avatar de la guerre du Congo?

Les violences qui se sont déchaînées dans la région de l’Ituri au point de précipiter l’envoi d’une force multinationale d’urgence au terme d’une résolution du Conseil de Sécurité du 30 mai 2003 font peser une réelle menace sur un processus de paix et de normalisation fragile. Tous les ingrédients des guerres régionales se retrouvent, comme en concentré, dans ce coin Nord-Est du Congo, frontalier de l’Ouganda.[13] Si les violences ont atteint un paroxysme en 2003, la crise est déjà ancienne. Elle superpose un conflit local entre populations hema et lendu, et un conflit régional où s’affrontent l’Ouganda, le Rwanda et le gouvernement de Kinshasa, sur fond de prospection pétrolière qui inscrit l’Ituri dans la géopolitique mondiale. Depuis 1999, les violences se seraient soldées par 50 000 morts et 500 000 déplacés, pour une population de l’Ituri de l’ordre de 3,5 millions d’habitants.

Le conflit a d’abord des racines ethniques, comme dans tous les espaces africains de forte densité partagés entre différents types d’usagers : c’est un conflit pour l’accès à la terre et au pouvoir local. Comme au Rwanda et au Burundi avec les Tutsis, la colonisation avait privilégié les pasteurs nilotiques hema ; scolarisés dans les écoles catholiques ils avaient accaparé les fonctions administratives et commerciales tandis que la majorité lendu fournissait la main-d’œuvre aux entreprises agricoles et minières des Belges ou des Grecs, très nombreux dans ces régions. À l’indépendance, une minorité active de Hema s’empara des plantations et des ranchs des colons, consolidant ainsi une domination économique de plus en plus mal vécue par les Lendu. Depuis lors les périodes de tensions interethniques ont été fréquentes, mais c’est en 1999, dans le climat général déstabilisant dû à la guerre, qu’elles ont dégénéré en violences généralisées lorsqu’un homme d’affaires hema tenta d’évincer des familles lendu de leurs terres. Cette première vague de violence fit quelques milliers de morts, et s’accompagna d’un renforcement des milices armées. Depuis le début des années 1990, la déliquescence de l’État avait conduit les populations à s’organiser en mutuelles d’entraide ; c’est de ces regroupements à base ethnique que sont nées les milices. Circonstance aggravante, d’importantes communautés hema vivent de l’autre côté de la frontière ougandaise, le président Museveni étant lui-même originaire d’un clan hema. Les Hema du Congo pouvaient ainsi compter sur un soutien de leurs « frères » ougandais. Les armes affluèrent donc et une alliance de fait s’établit entre officiers ougandais et notables hema du Congo. Les Lendu quant à eux trouvèrent de l’aide auprès du groupe Nande, riches commerçants de la région de Béni-Butembo, en compétition avec les businessmen hema.

Le conflit a rapidement dépassé les enjeux locaux pour cristalliser les rivalités entre politiciens congolais d’une part, entre Rwandais et Ougandais d’autre part. Ces derniers semblent avoir opté pour une politique de déstabilisation de l’est du Congo, à la faveur de laquelle le pillage des ressources pourrait continuer. C’est ainsi qu’ils favorisèrent une dissidence à l’intérieur du RCD avec la formation de l’UPC, Union des patriotes congolais, formée de Hema sous la houlette de Thomas Lubenga. Les Nande représentés par le RCD-ML, rapatrié de Kisangani en Ituri, firent alliance avec Kinshasa, conscients que le marché principal du Congo se trouvait vers l’Ouest et non vers les petits pays pauvres de l’Est ; ils ont reçu leurs armes de la capitale et armé les miliciens lendu regroupés au sein d’une Armée populaire congolaise. Quant au MLC de Jean-Pierre Bemba il a, sans succès mais en ayant commis de multiples exactions dont des actes d’anthropophagie, cherché à étendre son influence dans l’Est. Mais toutes ces configurations restent éminemment mouvantes. C’est ainsi qu’à la suite de la signature de l’accord de Lusaka en septembre 2002 entre Kinshasa et Kampala prévoyant le retrait des troupes ougandaises et la mise sur pied d’une commission de pacification de l’Ituri, l’UPC, se voyant marginalisée, s’est placée sous la protection du Rwanda, son actuel patron. Elle a aussitôt bénéficié du soutien de combattants de la People’s Redemption Army (un des mouvements rebelles en Ouganda) armés par le Rwanda. En contrecoup, une partie des Hema a fait dissidence, derrière le chef Kahwa, faisant éclater l’Union des patriotes congolais. Au bout du compte, une dizaine de groupes rivaux se sont formés sous des étiquettes politiques qui masquent des intérêts politiciens et claniques et entretiennent une grande confusion. Le plus virulent d’entre eux est sans conteste l’UPC de Thomas Lubenga. Sans doute parce que celui-ci n’ayant pas fait partie des signataires de l’accord « global et inclusif » de Pretoria du 17 décembre 2002 se sent libre de tout engagement.

C’est dans ce contexte confus que la ville de Bunia a été prise et reprise plusieurs fois depuis 2002, renforçant chaque fois davantage les haines ethniques. Début mai 2003, le départ des militaires ougandais qui contrôlaient la ville a ouvert les vannes à de nouvelles violences. La MONUC (Mission des Nations unies au Congo), chargée de prendre la relève des Ougandais, s’est révélée incapable de remplir sa mission. Une nouvelle fois dans la région, les forces de l’ONU ont assisté sans réaction aux massacres, les 700 militaires uruguayens de la mission restant cantonnés dans leur base. Il a fallu l’envoi des forces spéciales françaises de l’opération Artémis début juin pour rétablir le calme à Bunia. Mais leur mandat est limité dans le temps (1er septembre) et l’espace (la ville de Bunia). Les milices, repliées en périphérie urbaine, n’ont pas été désarmées : elles attendent le signal d’une reprise des combats, à moins que la nouvelle mission de l’ONU, qui relaye l’opération Artémis, dispose d’un mandat clair et soit dotée de suffisamment de moyens pour désarmer les miliciens, dont une bonne moitié, guerre africaine oblige, sont des enfants-soldats. Sera-t-elle cette fois-ci à la hauteur de l’enjeu? Si oui, son action aura une valeur exemplaire, qui devrait aider à l’élargissement de la pacification en particulier au Kivu toujours truffé de milices ethniques, d’ex-FAR et interahamwe, et de combattants maï maï.[14] Sinon il ne restera plus qu’à comptabiliser les victimes d’un retour au chaos et à faire son deuil d’une paix générale dans l’espace Congo-Grands Lacs.

La tâche sera de toute façon difficile, car un flot d’armes légères, introduites par toutes les parties présentes au conflit, a déferlé sur la région. Au marché de Bunia un AK 47 se vendrait entre 30 et 50 dollars.[15] Les trafiquants internationaux d’armes ont été très actifs dans la zone, notamment le célèbre Victor Bouts, tandis que le Zimbabwe et l’Ouganda ont commencé à fabriquer des armes sous licence. Le marché de la mort se porte bien, d’autant que rien n’est plus aisé, quel que soit le camp, d’embrigader des enfants que l’absence de perspective d’intégration dans des sociétés en crise désigne comme victimes et tueurs. Une bonne part des 120 000 enfants-soldats que compterait l’Afrique est impliquée dans les conflits d’Afrique centrale,[16] ce qui, dans l’hypothèse d’un retour à la paix, posera l’épineux problème de leur réinsertion dans des activités «civiles».

Une odeur de pétrole

La question de l’Ituri a pris une dimension nouvelle avec les perspectives pétrolières du lac Albert et de la Semliki, en plein sur la frontière ougando-congolaise, dans les zones d’affrontement Hema/Lendu des territoires de Djugu et Irumu. Depuis ces dernières années, le «Graben Albert» fait l’objet de recherches, de prospections et surtout de supputations plus ou moins hasardeuses sur son avenir pétrolier. L’intérêt des géologues pour le fossé du lac Albert ne date pas d’aujourd’hui : les premières prospections menées par Shell remontent à 1938, mais c’est seulement avec l’entrée en scène d’Heritage Oil que les choses deviennent sérieuses. La société, fondée en 1992, cotée en Bourse à Toronto, est contrôlée par Tony Buckingham, connu pour ses liens avec la sud-africaine Executive Outcomes, prototype des sociétés militaires privées.[17] Il partage en outre des intérêts avec Salim Saleh.

Heritage Oil a fait l’acquisition en 1997 d’une zone d’exploration en Ouganda. La compagnie commence la sismique en 1998 et n’hésite pas à déclarer que l’Ouganda pourrait devenir le Koweït de l’Afrique ! La présence du colonel Khadafi, en juillet 2001, à la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau palais du royaume de Toro, un de ces royaumes anciens restaurés par Museveni, était de nature à conforter ces espérances. Les forages effectués à l’automne 2002 dans la vallée de la Semliki n’ont cependant pas été couronnés de succès et la question reste ouverte de l’avenir pétrolier de la région. En 2001, Heritage Oil obtient de Kinshasa une exclusivité d’exploration sur 30 000 km2, mais l’insécurité n’a pas permis le démarrage effectif des travaux. Différentes rébellions sont en effet en compétition pour le contrôle de l’Ituri, le MLC de Bemba, le RCD/ML de Mbusa Nyamwisi et l’UPC de Lubenga, alliée du RCD-Goma, qui aurait mis la main sur les territoires réputés les plus prometteurs. Bref, les perspectives pétrolières, aussi incertaines soient-elles, font naître de nouveaux espoirs et de nouvelles inquiétudes, ajoutant encore à la complexité d’un conflit régional que les intérêts internationaux pourraient infléchir dans un sens ou un autre s’il se confirmait que la région est riche en pétrole.

Les hautes terres de la crête Congo-Nil : une bombe démographique

L’analyse de la situation de l’Afrique centrale et de ses perspectives ne serait pas complète sans la prise en considération de ce qui constitue certainement le facteur fondamental de déstabilisation de la région : la démographie.

Les hautes terres de la crête Congo-Nil, Rwanda, Burundi, Kivu, bénéficiant de conditions environnementales favorables aux activités agropastorales, connaissent, depuis des décennies, une croissance démographique vigoureuse qui réduit, année après année, le disponible foncier par habitant, dans des sociétés restées paysannes pour 90 %. Les équilibres populations/ressources sont menacés par l’accroissement vertigineux du nombre des hommes dans des espaces exigus. Depuis l’étude pionnière de Pierre Gourou en 1953, plusieurs publications se sont préoccupées des conséquences d’un alourdissement des densités qui pour le Rwanda approchait des 300 habitants au kilomètre carré au début des années 1990. Dans sa thèse, François Bart fait part d’interrogations inquiètes sur l’avenir du Rwanda et sa capacité d’absorber des excédents de population se chiffrant par millions au rythme de croissance de plus de 3% par an. On ne peut s’empêcher de penser que le génocide de 1994 n’est pas entièrement étranger à une forme brutale de régulation démographique, comme autrefois les famines.[18] On a tué son voisin en lorgnant sur sa terre.

Or, dix ans après le génocide, la question démographique ne semble pas préoccuper outre mesure les autorités rwandaises. En l’absence d’une politique de population, la croissance a repris son rythme de croisière de 3% l’an. Le recensement général de la population du Rwanda en 2002 a donné une population de 8 millions d’habitants. Sur le plan démographique, le génocide est effacé, mais au rythme de croissance actuel la population double en un quart de siècle. Que sera alors un Rwanda avec 600 habitants au km2? Et le Burundi, logé à peu près à la même enseigne ? Un document officiel rwandais de prospective portant sur des prévisions à l’horizon 2020 ne propose d’autre solution pour résorber ce croît démographique que de faire passer le taux d’urbanisation de 10 % à 30 %. En réalité, en l’absence d’une politique déterminée de réduction des naissances, la question démographique ne peut se résoudre que par la migration.

Les périphéries des hautes terres, en particulier la cuvette congolaise et les plateaux tanzaniens, offrent de vastes espaces peu peuplés. Une politique à long terme permettant de désamorcer la bombe à retardement que constitue le piège démographique de la crête Congo-Nil ne peut esquiver une réflexion sur la migration. Il n’y a pas de règlement pacifique durable possible hors du cadre régional. Tout le défi d’un après-guerre aujourd’hui envisageable réside dans cette capacité de gérer un espace en dépassant l’obstacle des fermetures étatiques. Les drames récurrents de l’Afrique centrale montrent suffisamment que tous les pays qui la composent vivent en résonance pour qu’on soit assuré qu’il n’y a pas de salut hors d’un règlement global. La guerre est une impasse ; elle ne profite qu’à une petite minorité de politiciens, de militaires, d’hommes d’affaires, de trafiquants d’armes. Face aux réseaux criminels et mafieux, il existe une société civile courageuse et une Église chrétienne de plus en plus consciente de l’urgente nécessité de mettre un terme à un désastre humain. Mais la bonne volonté ne fait pas une politique. L’Afrique centrale aura besoin pour retrouver la normalité, dans un premier temps du soutien déterminé de la communauté internationale, pour le désarmement et la relance de son économie, dans un plus long terme de politiques de population et de régulation des migrations. À défaut, la guerre a de beaux jours devant elle.

Notes

-

L’ONG américaine International Rescue Comittee estimait le nombre de victimes à 2,5 millions en 2001, à partir d’une étude réalisée dans l’est du Congo par l’épidémiologiste LesRoberts.

-

Cet accord est dit «global et inclusif» car il associe toutes les composantes de la société congolaise, gouvernement, rébellions, société civile, et inclut le RCD-Goma qui était resté à l’écart des accords antérieurs. Il n’inclut cependant pas tous les mouvements dissidents comme l’UPC qui reste un des groupes combattants les plus actifs en Ituri.

-

Barthélemy Bisengimana, exilé tutsi, fut durant de longues années directeur du Bureau de la présidence de Mobutu.

-

Selon [Gérard Prunier [1997]], ils auraient été 3000 sur les 14000 soldats que comptait la NRA en 1986.

-

L’appartenance ethnique est devenue une question taboue au Rwanda, le recensement de 2002 n’en fait pas état. Les changements ethno-démographiques dus au génocide d’une part, au retour des réfugiés et d’une partie de la diaspora tutsie d’autre part ne peuvent donc être mesurés. Les chiffres sont la simple reconduction des données anciennes.

-

L’opération Turquoise, dans le cadre d’un mandat de l’ONU, permit la sécurisation du quart sud-ouest du Rwanda. Le nouveau pouvoir de Kigali devait reprocher à la France une intervention qui, sous couvert d’action humanitaire, favorisa le repli en bon ordre des FAR.

-

Des cartes historiques montrant les limites du Rwanda à la veille de la colonisation étayaient leur position [ [Prioul et Sirven, 1981]].

-

Che Guevara, dans l’intention de créer des foyers révolutionnaires en Afrique, rejoignit pour quelques mois, durant l’année 1965, le maquis de Kabila dans la région de Fizi, Baraka.

-

Rapport du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, Conseil de Sécurité des Nations unies, 12 avril 2001. Ce premier rapport a été complété par un additif en date du 13 novembre 2001, puis par un nouveau rapport en octobre 2002.

-

Le coltan, abréviation de colombo-tantalite, est un composé de niobium (ou colombite) et de tantale très recherché pour ses utilisations dans l’industrie spatiale et les télécommunications.

-

La rupture d’août 1998 fut suivie à Kinshasa d’une «chasse aux Tutsis» ; certains y perdirent la vie, d’autres s’enfuirent en traversant le fleuve pour rejoindre le Rwanda via Brazzaville.

-

Bemba Saolana a construit sa réussite économique à la faveur de la zaïrianisation. Fondateur du groupe Scibe (la compagnie d’aviation Scibe-Zaïre fut la plus importante du Zaïre), il a occupé les fonctions de président de la fédération patronale (ANEZA) et de la Chambre de commerce franco-zaïroise.

-

Voir Congo Crisis : Military Intervention in Ituri, International Crisis Group, Africa Report, n° 64, 13 juin 2003.

-

Les Maï Maï, dont le nom vient du swahili « eau », sont censés être invulnérables, les balles ennemies se vaporisant en eau à leur contact. Ils sont avant tout les défenseurs de leur terre, des droits de l’autochtonie face à la migration étrangère. Ce nationalisme de terroir, déjà mobilisé dans les rébellions de 1964, en fait des adversaires déterminés des Rwandais.

-

Congo Crisis : Military Intervention in Ituri, op. cit.

-

Croix-Rouge de Belgique, Amnesty International, UNICEF, La Guerre. Enfants admis, GRIP, Bruxelles, 2001.

-

Pendant la guerre civile en Sierra Leone elle a assuré la protection de l’exploitation des diamants, ce qui lui a valu une certaine notoriété.

-

La famine de 1943-1944 aurait fait un million de victimes au Rwanda-Burundi : La Démographie de 30 États d’Afrique et de l’océan Indien, CEPED, 1994.

Bibliographie

- BART F., Montagnes d’Afrique. Terres paysannes. Le cas du Rwanda, CEGET, Bordeaux, 1993.

- BERGHEZAN G. (dir.), Trafics d’armes vers l’Afrique, GRIP, Bruxelles, 2002.

- BRAECKMAN C., Les Nouveaux Prédateurs. Politique des puissances en Afrique centrale, Fayard, Paris, 2003.

- BRAECKMAN C., L’Enjeu congolais. L’Afrique centrale après Mobutu, Fayard, Paris, 1999.

- CHRÉTIEN J.-P. (dir.), Les Médias du génocide, Karthala, Paris, 1995.

- CHRÉTIEN J.-P., Le Défi de l’ethnisme. Rwanda et Burundi : 1990-1996, Karthala, Paris, 1997.

- CAMBRÉZY L., Le Surpeuplement en question. Organisation spatiale et écologie des migrations au Rwanda, ORSTOM, Travaux et Documents, n° 182, 1984.

- DE VILLERS G., en collaboration avec J. Omasombo et E. Kennes, Guerre et politique. Les trente derniers mois de L.-D. Kabila (août 1998-janvier 2001), Institut africain, CEDAF, L’Harmattan, Paris, 2001.

- GOUROU P, La Densité de population au Rwanda-Burundi. Esquisse d’une étude géographique, Institut royal colonial belge, Section des Sciences morale et politique, Mémoire XXI, 6, Bruxelles, 1953.

- HUMAN RIGHTS WATCH, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L’HOMME, Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Karthala, Paris, 1999.

- LELOUP B., Les Rébellions congolaises et leurs parrains dans l’ordre politique régional, L’Afrique des Grands Lacs, annuaire 2001-2002, Centre d’étude de la région des Grands Lacs, Anvers, L’Harmattan, Paris, 2003, p. 79-114.

- MISSER F., VALLÉE O., Les Gemmocraties. L’économie politique du diamant africain, Desclée de Brouwer, Paris, 1997.

- MONNIER L., JEWSIEWICKI B., DE VILLERS G., Chasse au diamant au Congo/Zaïre, Institut africain-CEDAF, L’Harmattan, Paris, 2001.

- POLE INSTITUTE, INSTITUT INTERCULTUREL DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS, Les Sables mouvants : l’exploitation du pétrole dans le Graben et le conflit congolais, Goma, mars 2003.

- POURTIER R., «Guerre et géographie. Du conflit des Grands Lacs à l’embrasement de l’Afrique centrale », in J.-L. CHALÉARD et R. POURTIER (dir.), Politiques et dynamiques territoriales dans les pays du Sud, Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, p. 111-135.

- POURTIER R., «Congo-Zaïre-Congo: un itinéraire géopolitique au cœur de l’Afrique», Hérodote, n° 86-87, Géopolitique d’une Afrique médiane, 3e-4e trimestre 1997a, p. 6-41.

- POURTIER R., «Du Zaïre au Congo : un territoire en quête d’État», Afrique contemporaine, n° 183, 1997b, p. 7-30.

- POURTIER R.–, «La guerre au Kivu : un conflit multidimentionnel», Afrique contemporaine, n° 180, 1996, p. 15-38.

- PRIOUL C. et SIRVEN P., Atlas du Rwanda, Association pour l’Atlas des Pays de Loire, Ministère de la Coopération, 1981.

- PRUNIER G., Rwanda, 1959-1996 : Histoire d’un génocide, Dagorno, Paris, 1997.

- REYNTJENS F., La Guerre des Grands Lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterri-

toriaux en Afrique centrale, L’Harmattan, Paris, 1999. - REYNTJENS F. et MARYSSE S. (dir.), L’Afrique des Grands Lacs, Centre d’étude de la

région des Grands Lacs, Anvers, L’Harmattan, Paris, annuaire, 1996-2003. - VIDAL C., «Les politiques de la haine», Les Temps modernes, n° 583, 1995, p. 6-33.

- Vision 2020, Ministère des Finances et de la Planification économique, Kigali, 2002.

- REYNTJENS F., L’Afrique des Grands Lacs en crise : Rwanda, Burundi (1988-1994), Karthala, Paris, 1994.

- WILLAME J.-C., L’Odyssée Kabila. Trajectoire pour un Congo nouveau?, Karthala, Paris, 1999.

- WILLAME J.-C., Banyarwanda et Banyamulenge. Violences ethniques et gestion de l’identitaire au Kivu, Institut africain-CEDAF, L’Harmattan, Paris, 1997.