Violation brutale de la Charte des Nations unies, l’agression de l’Ukraine par la Russie rappelle l’injustice des rapports de forces géopolitiques. Pourtant, aucun État, puissant ou faible, ne conteste la nécessité d’une règle du jeu mondiale. Tel est l’objet du droit international, dont le contenu et l’interprétation suscitent, en permanence, d’intenses guerres d’influence | Article de Catherine Kessedjian & Anne-Thida Norodom, publié dans Le Monde diplomatique, Mai 2023, page 22.

«Ce système financier mondial a été créé par les riches pour servir leurs intérêts. (…) Il creuse et perpétue les inégalités », martèle M. António Guterres devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU), le 20 septembre 2022. « Les divergences entre pays développés et pays en développement, entre le Nord et le Sud, entre les privilégiés et les autres, deviennent chaque jour plus dangereuses. » En suggérant de « créer des mécanismes de dialogue et de médiation pour apaiser les divisions », le secrétaire général de l’ONU questionne les fondements mêmes du droit international.

Historiquement bâti sur l’État souverain, tel que théorisé par Jean Bodin au XVIe siècle et consacré par les traités de Westphalie (1648), le droit international dans sa forme contemporaine est aussi l’héritier direct de la révolution industrielle du XIXe siècle, du capitalisme fondé sur l’utopie du «doux commerce» transformée en mondialisation et de la croyance ferme chez les intellectuels de la fin du XIXe siècle (aux États-Unis comme en Europe) que la paix se construit par le droit. Les premières organisations intergouvernementales universelles — l’Union internationale du télégraphe devenue l’Union internationale des télécommunications (UIT), créée en 1865, et l’Union postale universelle (UPU) en 1874 — étaient nécessaires à l’essor des échanges commerciaux.

Toute norme, pour être comprise et acceptée par ceux à qui elle s’adresse, doit être adaptée à la société pour laquelle elle est créée. Le droit international constitue ainsi la règle du jeu de ce qu’il est préférable de nommer «société» plutôt que «communauté» internationale. La géopolitique du XXIe siècle ne dessine en effet pas un espace homogène, une «communauté» dont les membres poursuivraient des buts collectifs, auraient des intérêts similaires et coopéreraient en bonne harmonie vers un bien commun. Le droit international est aussi le produit des négociations et des rapports de forces, parfois brutaux, entre des acteurs de poids différents : les États, les entreprises et la société civile.

Les États sont tous également souverains. Mais, bien qu’une fiction juridique les considère comme égaux quand il s’agit de voter — par exemple à l’Assemblée générale des Nations unies, selon le principe «un État, une voix» —, il existe un gouffre entre un pays développé dont la puissance économique le place aux premiers rangs des puissances mondiales et un État dont le produit intérieur brut (PIB) représente un très faible pourcentage du chiffre d’affaires d’une entreprise multinationale. Combien de représentations diplomatiques un État possède-t-il dans le monde? Combien de ses ressortissants travaillent au sein des secrétariats des organisations intergouvernementales ? Dispose-t-il d’un réseau comparable à celui de l’Allemagne avec ses Instituts Goethe ou à celui de la Chine avec ses Instituts Confucius? (1)

Réunions à huis clos

Pour créer le droit international, les États agissent conjointement, de manière bilatérale ou multilatérale, dans le cadre ou non d’une organisation, au niveau régional ou universel. Lorsqu’ils coopèrent notamment à travers une institution intergouvernementale, un certain formalisme est de rigueur, et l’exigence contemporaine de transparence les oblige à accepter des observateurs dans la salle de négociation. Cela n’est pas forcément du goût des plus puissants d’entre eux, qui ont inventé une manière plus informelle de créer si ce n’est des normes au sens strict, au moins des politiques qui pourront être transformées en normes plus tard au sein d’un forum choisi pour la commodité de l’exercice. Ainsi a-t-on vu fleurir les «G» de toutes sortes, G7, G8, G15, G20 (2), et maintenant le G44, ou «communauté politique européenne». Les États qui n’en font pas partie contestent la représentativité et la légitimité de ces groupes informels ; de même les citoyens qui ne peuvent y être représentés, car ces réunions ont généralement lieu à huis clos.

La deuxième catégorie d’acteurs est constituée par les entreprises multinationales ou transnationales (selon que l’on prend en considération le fait qu’elles sont actives sur le territoire de plusieurs États ou qu’elles veulent s’affranchir de la tutelle de ces derniers), dont certaines ont un poids économique, voire politique, plus important qu’un grand nombre d’États. Elles possèdent un département d’« affaires publiques » (Huawei, Microsoft, Warner Bros, etc.) destiné à mener une veille normative et à relayer les intérêts de l’entreprise auprès des pouvoirs publics ou des organisations internationales. Ces interventions peuvent aller à l’encontre de l’intérêt général. Dans le domaine de la lutte contre la désinformation, les États sont en partie tributaires des entreprises technologiques pour la mise en œuvre des règles ; les entreprises peuvent devancer les États en faisant évoluer leurs conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux ; elles peuvent également influencer le processus normatif. L’appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace a ainsi été lancé conjointement par Microsoft et l’État français en 2018. Avec plus de 1 200 signataires dont 706 entreprises privées et le lancement de six groupes de travail, l’objectif de fédérer les acteurs a été atteint. Quatre rapports déjà produits proposent des idées intéressantes mais qui doivent encore être concrétisées.

Troisième acteur, la « société civile internationale », dominée par les organisations non gouvernementales (ONG), forme une nébuleuse difficile à appréhender, comme l’illustre la mobilisation mondiale des jeunes pour le climat. Le poids des ONG varie grandement. Leur financement est extrêmement diversifié : grandes fondations, centres de recherche, subventions publiques, appel au financement participatif. Un de leurs plus grands défis est d’attirer les diplômés pour des salaires qui ne peuvent être compétitifs, ainsi que de trouver les moyens nécessaires pour suivre avec efficacité les négociations internationales lors de réunions qui se déroulent souvent loin de leur base (ce qui entraîne des frais de voyage et de séjour notamment). Leur tâche se complique singulièrement lorsque les tractations s’éternisent ou lorsqu’il faut participer à des forums récurrents de mise en œuvre (par exemple, l’enchaînement des conférences des États parties, ou COP). D’une certaine manière, la participation réelle de la société civile se heurte à trop d’obstacles pour être vraiment efficace et avoir une influence avérée.

La «neutralité» du droit international ne peut, compte tenu des rapports de forces, être qu’un mythe. En matière d’investissements, les traités bilatéraux commerciaux, au moins de la première génération, ont été conçus ou appliqués comme un instrument au service de la protection des entreprises des pays développés, voire anciennement colonisateurs, à l’encontre des pays hôtes, particulièrement au moment où ces pays accédaient à l’indépendance. Cela s’estompe avec les conventions plus récentes.

La bataille de pouvoir s’instaure dès qu’un État ou un groupe d’États propose de créer du droit. Qui préside le groupe de travail? Comment sera-t-il composé? Ses délibérations seront-elles publiques? Qui en sera le rapporteur? Le processus nécessitera-t-il des votes ou les textes seront-ils adoptés par consensus? Quelle sera la langue de travail ? Les réponses apportées à ces questions liminaires vont considérablement influencer le résultat des négociations et la teneur des normes qui seront adoptées. Ainsi, quand la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a voulu réformer le règlement des différends en matière d’investissements étrangers en 2016, projet soutenu par l’Union européenne, le Canada et un certain nombre de pays d’Amérique latine, mais auquel les États-Unis, la Russie et d’autres pays étaient opposés, c’est un Canadien qui a été élu président du groupe de travail, montrant ainsi quel «camp» avait gagné la première bataille pour l’installation du sujet. De plus, la personne choisie est un représentant de l’État, ce qui a été considéré comme une première victoire de la part des gouvernements, qui ne voulaient pas «perdre la main» sur un sujet très sensible. Le président du groupe de travail dispose en effet d’une certaine marge de manœuvre pour orienter les débats, il peut décider de poursuivre une voie de négociation plutôt qu’une autre et donc influencer le résultat des discussions.

La lutte d’influence est encore plus patente dans l’interprétation et la mise en œuvre de la norme. Par exemple, s’il existe un consensus étatique sur l’applicabilité du droit international au cyber-espace, aucun accord n’apparaît sur les modalités de sa mise en œuvre. La question demeure ainsi entière de savoir si on peut qualifier une cyberattaque de violation de la souveraineté d’un État, voire d’agression armée, et engager sa responsabilité ou agir en légitime défense sur ce fondement. À moins que les États n’aient consenti à octroyer à un organe, notamment juridictionnel, le pouvoir de donner un sens à la norme, et à le reconnaître obligatoire entre eux, leurs interprétations, éventuellement divergentes, continuent à coexister, l’une ne pouvant s’imposer à l’autre que sur la base d’un rapport de forces existant. En matière de conditionnalité des aides au respect des droits de la personne, par exemple, c’est le financeur qui décide si les règles sont ou non respectées par le pays récipiendaire. De même, l’Occident (c’est-à-dire cette partie du monde qui a adopté le capitalisme comme modèle économique et la démocratie libérale comme modèle politique) a inventé la «responsabilité de protéger» (R2P), à la suite des concepts d’«intervention humanitaire» et de «devoir d’ingérence», pour secourir les personnes à la place de l’État défaillant. Mais c’est aussi l’Occident qui a dévoyé et donc tué le concept en le mobilisant pour justifier une intervention en Libye en 2011 afin de renverser le pouvoir en place et non de protéger la population civile.

Il en va de même lorsque les divisions entre États les empêchent de se mettre d’accord sur une régulation contraignante. Ils s’entendent au minimum sur des normes dites de soft law, «droit souple» ou «tendre». Ainsi, l’absence d’accord entre États en matière de cybersécurité a laissé la place à plus de six cents instruments normatifs non contraignants produits par des organisations intergouvernementales, par des organismes hybrides ou par les acteurs privés eux-mêmes. Laissées au bon vouloir des acteurs, ces normes entraînent une grande insécurité juridique et une grande désillusion de la part des citoyens, même si l’on essaie de réinventer le rapport hard law – soft law pour tenter de créer un continuum plutôt qu’une opposition.

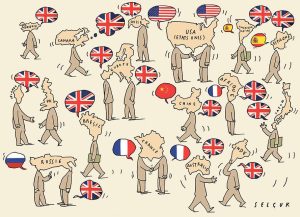

Aspect sous-estimé des rapports de forces mondiaux, la langue de négociation joue un rôle déterminant. La tradition de travailler au moins en deux idiomes en parallèle (et non pas en traduction), connue dans certaines organisations mondiales, a été complètement perdue au profit d’une langue unique, l’anglais. Dans certaines enceintes, la Suisse parle anglais alors que le français est une langue de travail officielle de l’institution. De longue date, la Belgique a abandonné le français dans les enceintes onusiennes. Aujourd’hui, seuls quelques pays africains résistent au «tout anglophonie». Cet aspect de la négociation ne doit pas être négligé car il a des conséquences majeures sur la substance et la structure des textes adoptés. Tout d’abord, à ne s’exprimer que dans une langue, la pensée s’appauvrit. De plus, tous les non-anglophones de naissance s’expriment par une langue de base, parfois appelée «globish» ou «desperanto» ou encore «International Business English», inadaptée à l’expression des nuances d’idées. Or l’usage de plusieurs langues, quand il est bien conçu, c’est-à-dire utilisé comme outil de compréhension de l’autre,(3) enrichit la pensée, permet d’imaginer des normes qui s’inspirent des meilleures pratiques des systèmes juridiques dans le monde, et incite chaque culture à renouer avec elle-même ou à retrouver un pan de ses principes et visions sans se voir imposer une culture dominante unique.(4)

Catherine Kessedjian & Anne-Thida Norodom

- Lire Sylvain Anciaux, «Au nom de Confucius», dans Manière de voir, n° 170, « Chine – États-Unis, le choc du XXIe siècle », avril-mai 2020. Sur le réseau culturel français, lire aussi Pascal Corazza, «Un rayonnement voilé», Le Monde diplomatique, novembre 2020.

- Lire Anne-Cécile Robert, «L’ordre international piétiné par ses garants», Le Monde diplomatique, février 2018.

- Cf. Guy Deutscher, Through the Language Glass : Why the World Looks Different in Other Languages, Metropolitan Books, New York, 2010.

- À la demande des auteurs, la version en ligne de cet article comporte quelques légères modifications terminologiques par rapport à la version imprimée.