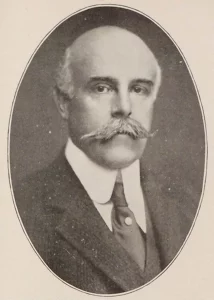

Madison Grant (Yale College 1887, Columbia Law School) aimait être photographié avec un fedora, ou simplement avec sa tête d’une longueur intimidante, inclinée d’une trentaine de degrés vers la droite. Il appartenait, comme son allié politique Teddy Roosevelt, à une aristocratie de Manhattan définie par la lignée et l’argent. Mais Grant, comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, se sentait tenu de faire plus que profiter de son privilège. Il s’est imposé comme un zoologiste crédible de la faune, a joué un rôle déterminant dans la création du zoo du Bronx et a fondé les premières organisations dédiées à la préservation du bison d’Amérique et des séquoias de Californie.

Grant a passé sa carrière au centre du même cercle écologiste énergique que Roosevelt. Ce groupe de réformateurs a fait beaucoup pour créer les parcs nationaux, les forêts, les refuges de gibier et autres terres publiques du pays – le système de gestion de l’environnement et d’accès public qui a été appelé «la meilleure idée de l’Amérique». Ils ont développé la conviction que le traitement réservé par un pays à ses terres et à sa faune est une mesure de son caractère. Maintenant que la sélection naturelle avait cédé la place à la «maîtrise complète du globe» par l’humanité, comme l’écrivait Grant en 1909, sa génération avait «la responsabilité de dire quelles formes de vie doivent être préservées».

Grant a cependant été relégué en marge de l’histoire de l’environnementalisme. On se souvient souvent de lui pour une autre raison : «The Passing of the Great Race, or The Racial Basis of European History» (La disparition de la grande race ou les fondements raciaux de l’histoire européenne), son livre de 1916, un ouvrage pseudo-scientifique sur la suprématie blanche qui met en garde contre le déclin des peuples «nordiques». Dans la théorie raciale de Grant, les Nordiques constituaient une aristocratie naturelle, marquée par des instincts nobles et généreux et un don pour l’autonomie politique, qui était dépassée par les populations «alpines» et «méditerranéennes». Son travail a influencé la loi sur l’immigration de 1924, qui limitait l’immigration en provenance d’Europe de l’Est et du Sud et d’Afrique et interdisait les migrants du Moyen-Orient et d’Asie. Adolf Hitler a écrit à Grant une lettre admirative, appelant le livre «ma Bible», ce qui lui a conféré un statut permanent au sein de l’ultra-droite. Anders Breivik, l’extrémiste norvégien qui a tué soixante-neuf jeunes membres du parti travailliste en 2011, s’est inspiré de la théorie raciale de Grant dans son propre manifeste.

Les collègues défenseurs de l’environnement de Grant ont soutenu son activisme raciste. Roosevelt a écrit à Grant une lettre louant «The Passing of the Great Race», qui est apparue comme un texte de présentation dans les éditions ultérieures, le qualifiant de «livre capital; dans le but, dans la vision, dans la compréhension des faits dont nos collaborateurs ont le plus besoin de se rendre compte». Henry Fairfield Osborn, qui a dirigé la New York Zoological Society et le conseil d’administration du Musée américain d’histoire naturelle (et, en tant que membre de l’US Geological Survey, a nommé le Tyrannosaurus rex et le Velociraptor), a écrit un avant-propos du livre. Osborn affirmait que «la conservation de cette race qui nous a donné le véritable esprit de l’américanisme n’est ni une question de fierté raciale ni de préjugés raciaux ; c’est une question d’amour du pays».

Pour Grant, Roosevelt et d’autres architectes des parcs et des refuges de gibier du pays, la nature sauvage méritait d’être préservée en raison de ses qualités aristocratiques ; là où ils manquaient, ils étaient indifférents. Grant, comme le note sa nécrologie du Times, «n’était pas intéressé par les petites formes de vie animale ou aviaire». Il a écrit sur l’orignal, la chèvre de montagne et le séquoia, dont la noblesse et le besoin de protection dans un monde vénal ressemblaient tellement au sort des «Nordiques» de Grant que son biographe, Jonathan Spiro, conclut qu’il les voyait comme les deux faces d’une même aristocratie menacée et en déclin. De même, Roosevelt, dans ses récits de chasse, ne pouvait pas en dire assez sur les wapitis et les buffles «seigneuriaux» et «nobles» que lui et Grant contribuaient à préserver et aimaient tuer. Leur travail de préservation visait à maintenir vivante ce type de rencontre entre des hommes aristocratiques en herbe et une nature à moitié sauvage.

Pour ces écologistes, qui appréciaient la gouvernance experte des ressources, il y avait un pas troublant entre la gestion des forêts et la gestion du patrimoine génétique humain. Dans un rapport de 1909 adressé à la Commission nationale de conservation de Roosevelt, le professeur de Yale, Irving Fisher, a interrompu une discussion sur la santé publique pour recommander d’empêcher les «pauvres» et les personnes en mauvaise santé physique de se reproduire, et a mis en garde contre le «suicide racial» qui s’ensuivrait si le pays ne se reconstituait pas avec les stocks d’Europe du Nord. Fisher a pris le terme «suicide racial» de Roosevelt, qui, dans un discours de 1905, l’avait attribué aux femmes qui évitaient de procréer. Gifford Pinchot, le plus grand théoricien et vulgarisateur de la conservation du pays, fut délégué au premier et au deuxième Congrès international d’eugénisme, en 1912 et 1921, et membre du conseil consultatif de l’American Eugenics Society, de 1925 à 1935.

Roosevelt confia à Pinchot la responsabilité de la Commission nationale de conservation et le nomma chef du nouveau Service forestier, mais il cultiva également le naturaliste romantique John Muir, qui fonda le Sierra Club en 1892. Parmi les premiers dirigeants du Sierra Club, le mouvement environnemental a des ancêtres moins inquiétants. À la suite de Muir, dont le visage barbu et le personnage de Saint-François étaient autant ses icônes que la vallée de Yosemite, le club a adopté le doux romantisme littéraire de Thoreau, Emerson et Wordsworth. L’objectif de la préservation des espaces sauvages, pour ces hommes – et, contrairement aux cercles de Roosevelt, pour certaines femmes –, était d’échapper au train-train utilitaire de la vie dans les plaines et, comme l’écrivait Muir, de voir le visage de Dieu dans les hautes terres.

Mais Muir, qui ressentait une fraternité avec les «hommes animaux» à quatre pattes et même avec les plantes, était au mieux ambivalent à propos de la fraternité humaine. Décrivant une marche de mille kilomètres depuis le Haut-Midwest jusqu’au golfe du Mexique, il a rapporté la paresse des «Sambos». Plus tard, il déplora la «vie sale et irrégulière» des Indiens dans la vallée de la rivière Merced, près de Yosemite. Dans «Our National Parks», un recueil d’essais rédigé en 1901 pour promouvoir le tourisme dans les parcs, il assure aux lecteurs que «quant aux Indiens, la plupart d’entre eux sont morts ou civilisés jusqu’à devenir une innocence inutile». Cela aurait pu être une ironie incisive, mais dans le même paragraphe, Muir était plus préoccupé par la perfidie humaine envers les ours («Pauvres gars, ils ont été empoisonnés, piégés et abattus jusqu’à ce qu’ils perdent confiance en leur frère») que par la façon dont les autochtones (Américains) ont été tués et chassés de chez eux.

Il est tentant d’excuser des opinions telles que le racisme «ordinaire» ou «occasionnel» de l’époque, et cela ressemble plus à un symptôme de la culture dominante qu’au racisme de Grant et à l’eugénisme de Pinchot, qui ont touché les nerfs de leurs engagements d’organisation. Mais on se souvient de Muir et de ses partisans parce que leur respect pour la vie non humaine et les espaces sauvages a repoussé les limites des préoccupations morales. Qu’est-ce que cela signifie qu’ils se souciaient davantage des «animaux» que de certains êtres humains? L’époque à laquelle ils ont vécu fait partie d’une explication, mais pas d’une excuse. Pour chacune de ces icônes écologistes, la signification de la nature et de la nature sauvage était contrainte, voire produite, par une idée de civilisation. La nature de Muir était un refuge vierge contre la ville. La nature de Madison Grant était le dernier refuge de la noblesse dans une démocratie nivelante et hybridante. Ils sont allés dans les bois pour échapper à certains aspects de l’humanité. Ils ont créé et préservé des versions sauvages qui promettaient d’exclure les qualités humaines qu’ils méprisaient.

Leur icône littéraire, Thoreau, avait déclaré dans son discours de 1854 «Slavery in Massachusetts» que même ses étangs bien-aimés ne lui faisaient pas plaisir lorsqu’il pensait à l’injustice humaine: «Que signifie la beauté de la nature quand les hommes sont vils? … Le souvenir de mon pays gâche ma promenade». Mais Thoreau partageait également le problème de Muir ; d’une certaine manière, il l’a créé. Lorsqu’il écrivait sur la nature américaine, Thoreau parlait de la culture américaine, qui, même pour la plupart des abolitionnistes, signifiait la culture d’une nation blanche. Dans son essai «Walking», qui a donné aux écologistes le slogan «Dans la nature sauvage est la préservation du monde», Thoreau a proposé que la grandeur américaine soit née du fait que «le fermier déplace l’Indien même parce qu’il rachète la prairie et se rend ainsi plus fort et, à certains égards, plus naturel». Pour Muir comme pour Thoreau, travailler, consommer, occuper et admirer la nature américaine était un moyen pour un certain type de Blanc de devenir symboliquement originaire du continent.

Les années 1970 ont vu une série de nouvelles lois environnementales et une augmentation du nombre de membres du Sierra Club de plusieurs dizaines à des centaines de milliers. Mais les décennies de plaidoyer derrière cette vague de préoccupations environnementales ont beaucoup en commun avec les anciennes politiques d’exclusion de la nature. En 1948, plus d’une décennie avant «Silent Spring» de Rachel Carson (dont la plupart ont été publiées pour la première fois dans ce magazine), deux ouvrages à succès d’écologie populaire reprenaient de nombreux thèmes de Carson, des dangers des pesticides à la nécessité de respecter les harmonies de la nature. Dans «Road to Survival», William Vogt a adopté l’eugénisme comme réponse à la surpopulation, exhortant les gouvernements à offrir de l’argent aux pauvres pour la stérilisation, ce qui aurait «une influence sélective favorable» sur l’espèce. Dans «Our Plundered Planet», Fairfield Osborn, le fils de l’ami et allié de Madison Grant, Henry Fairfield Osborn, prédit que l’humanitarisme d’après-guerre, qui a permis à davantage de personnes de survivre jusqu’à l’âge adulte, se révélerait incompatible avec les limites naturelles. Même si aucun des deux hommes ne manifestait les obsessions raciales de Madison Grant, ils partageaient son empressement à défendre une «nature» admirable contre une humanité dégradée qui avait prospéré au-delà de ses propres limites.

Cette forme de misanthropie semble réapparaître dans le best-seller du biologiste Paul Ehrlich de 1968, Population Bomb. Ehrlich a illustré la surpopulation avec une scène d’un bidonville de Delhi vue à travers la fenêtre d’un taxi : une «foule» avec un «aspect infernal», pleine de «gens qui mangent, qui se lavent, qui dorment … Des gens passent la main à travers la vitre du taxi et mendient. Les gens déféquent … Des gens, des gens, des gens, des gens». Il a avoué avoir eu peur que lui et sa femme n’atteignent jamais leur hôtel et a rapporté que cette nuit-là, il avait compris «émotionnellement» la surpopulation. De toute évidence, ce qu’il avait rencontré, c’était la pauvreté. Ehrlich annonçait que ses impératifs écologistes étaient alimentés par la peur et la répugnance envers les habitants des bidonvilles qui mènent leur vie à la vue du public. À tout le moins, il supposait que ses lecteurs trouveraient ces sentiments en résonance.

Même si l’environnementalisme s’est attaqué à de nouveaux problèmes majeurs dans les années 70, il semblait également promettre une échappatoire aux crises persistantes d’inégalités, de conflits sociaux et, parfois, de certains types de personnes. Time a décrit la crise environnementale comme un problème que les Américains «pourraient réellement résoudre, contrairement aux problèmes immensément plus insaisissables des préjugés raciaux ou de la guerre du Vietnam». Dans son discours sur l’état de l’Union de 1970, dans lequel il a consacré moins de cent mots au Vietnam, il n’a fait aucune référence explicite à la race, et a pourtant lancé une nouvelle politique racialisée avec des appels à une «guerre» contre le crime et des attaques contre le système de protection sociale, Richard Nixon a consacré près de mille mots à l’environnement, qu’il a qualifié de «cause au-delà des partis et des factions». Cela signifiait bien sûr qu’il pensait que cela pourrait être une cause pour la majorité blanche.

L’environnementalisme était en grande partie cela. Lorsque le Sierra Club a interrogé ses membres, en 1972, sur la question de savoir si le club devait «se préoccuper des problèmes de conservation de groupes spéciaux tels que les pauvres urbains et les minorités ethniques», quarante pour cent des personnes interrogées étaient fermement opposées, et seulement quinze pour cent étaient favorables (La formulation de la question rendait suffisamment clair le parti pris du club). Il a fallu près de deux décennies au mouvement pour admettre son problème racial. En 1987, la Commission pour la justice raciale de l’Église Unie du Christ a publié un rapport influent qui révélait que les installations de déchets dangereux étaient situées de manière disproportionnée dans les communautés minoritaires et a qualifié cette vulnérabilité inégale de «forme de racisme». Le mouvement écologiste, observe le rapport, «a toujours été celui des classes moyennes et supérieures blanches». Trois ans plus tard, des militants ont envoyé une lettre aux dirigeants des principales organisations environnementales, affirmant que les non-blancs représentaient moins de deux pour cent des sept cent quarante-cinq employés combinés de la société Audubon, du Sierra Club et du Conseil de défense des ressources naturelles ((Natural Resources Defense Council ou N.R.D.C)) et les Amis de la Terre. Fred Krupp, alors directeur exécutif du Fonds de défense de l’environnement, a répondu par un mea culpa: «Les groupes environnementaux ont fait un travail misérable en tendant la main aux minorités».

Depuis, «racisme environnemental» et «justice environnementale» sont entrés dans le vocabulaire du mouvement. Il existe aujourd’hui de nombreux environnementalismes, avec leurs propres groupes d’intérêt et leurs propres engagements. Dans les bassins houillers des Appalaches, les habitants luttent contre l’exploitation minière à ciel ouvert au sommet des montagnes, qui a brisé des sommets et enterré plus de mille kilomètres de cours d’eau en amont. Des militants des quartiers ouvriers latino-américains de Los Angeles se sont opposés à certaines parties de la législation californienne historique sur le changement climatique, que soutiennent les grands groupes environnementaux, arguant qu’elle offre aux communautés pauvres trop peu de protection contre la pollution concentrée. Malgré certains de ces conflits, de grands groupes nationaux dotés de ressources suffisantes, tels que le Sierra Club et le Conseil de défense des ressources naturelles, recherchent ces groupes comme partenaires dans tout, de la surveillance environnementale aux poursuites judiciaires. Mitch Bernard, directeur du contentieux au N.R.D.C, déclare : «Il ne s’agit plus d’un groupe national qui se jette sur une localité et dit que c’est ce que nous pensons que vous devriez faire. Une grande part de l’impulsion à l’action et des stratégies d’action vient de la communauté affectée». (J’ai travaillé sous la direction de Bernard au N.R.D.C, à l’été 2000.)

Pourtant, les principales lois environnementales, telles que le Clean Air Act et le Clean Water Act, ont été rédigées sans prêter attention à la vulnérabilité inégale des pauvres et des groupes minoritaires. Les priorités de l’ancien mouvement environnemental limitent aujourd’hui les stratégies juridiques efficaces des militants. Et les militants reconnaissent que la méfiance persistante va au-delà des conflits immédiats, comme la scission autour de la loi californienne sur le changement climatique, mais peut les rendre plus difficiles à résoudre. Bernard attribue certaines de ces craintes à l’histoire de l’environnementalisme en tant que mouvement d’élite blanc. Une étude de 2014 a révélé que les Blancs occupaient quatre-vingt-neuf pour cent des postes de direction dans les organisations environnementales.

Une des maladresses des politiques environnementales depuis les années 1970, et aujourd’hui encore plus aiguë à l’ère du changement climatique, est qu’elles revendiquent des problèmes mondiaux, mais leur apporte certaines des habitudes culturelles d’un mouvement beaucoup plus paroissial, et parfois plus méchant. Ironiquement, Madison Grant, écrivant sur l’extinction, avait raison : le monde naturel dans lequel vivront les générations futures sera celui que nous créerons pour elles. Il ne peut qu’être utile de reconnaître combien de priorités et de modes de pensée écologistes sont issus d’une dispute entre les Blancs, dont certains étaient des bigots et des ingénieurs racistes, sur le caractère et l’avenir d’un pays qu’ils étaient sûrs d’être le leur et qu’ils étaient censés garder.

Jedediah Purdy, Environmentalism’s Racist History, The New Yorker, August 13, 2015. | Jedediah Purdy enseigne à l’Université Duke.