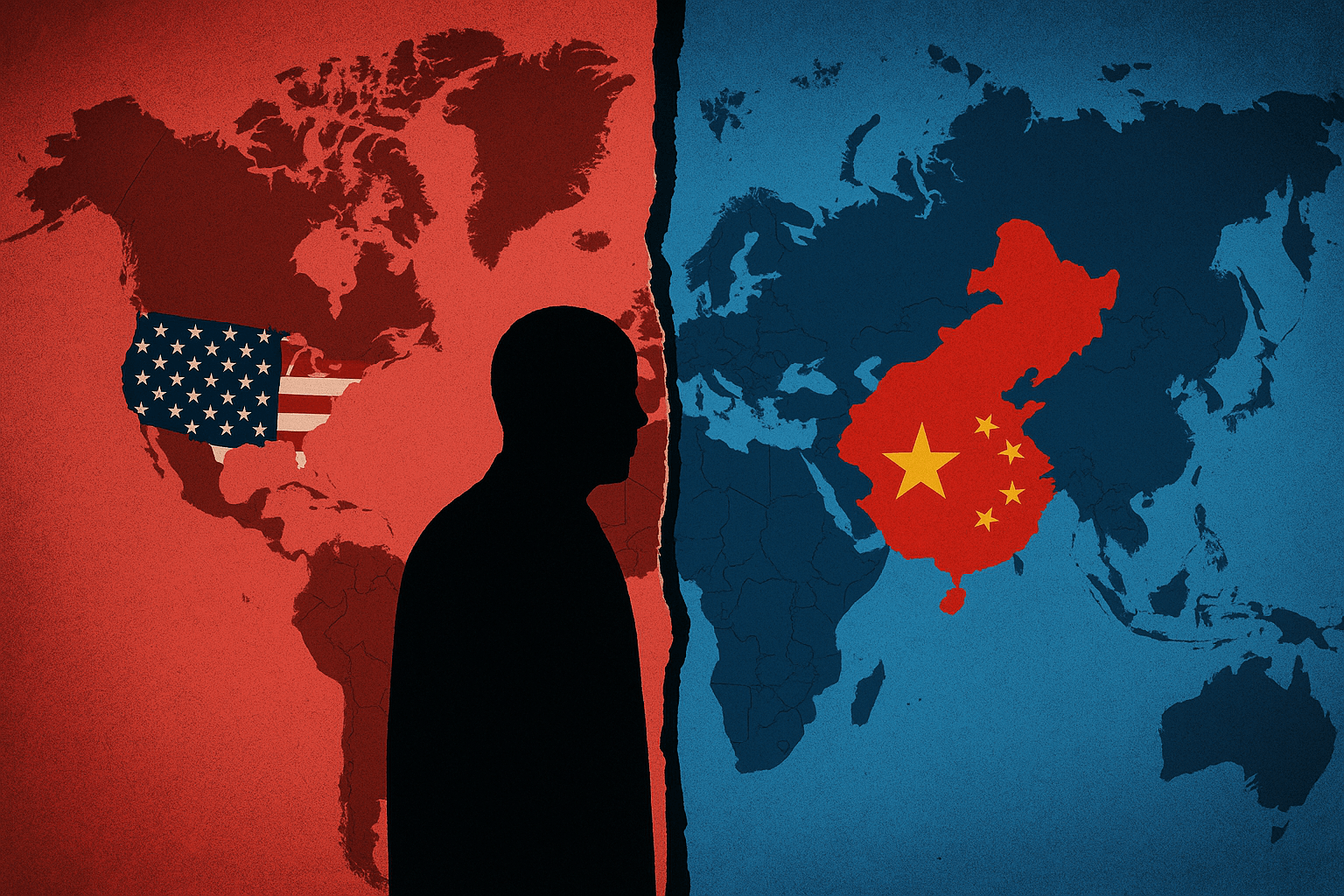

Entre Washington et Pékin, le monde se fracture : la rivalité technologique et industrielle redessine les cartes du pouvoir. Au centre de cette confrontation, l’Afrique se voit sommée de choisir son rôle : périphérie exploitée ou acteur souverain du nouvel ordre mondial. © LAREPUBLICA.CD

Le grand récit de la mondialisation semblait scellé. L’ouverture des marchés, la libre circulation des capitaux, le retrait de l’État au profit des forces du marché avaient été érigés en dogme indépassable. L’Afrique, sommée d’appliquer les programmes d’ajustement structurel, avait payé au prix fort cette orthodoxie : industries détruites, agricultures locales laminées, États fragilisés, sociétés livrées aux logiques du néopatrimonialisme et de la dépendance.

Mais voilà que l’histoire, fidèle à son ironie, reprend la plume. À Washington, Pékin, Bruxelles, le vent tourne. Les grandes puissances redécouvrent les vertus de la politique industrielle et du dirigisme stratégique. Aux États-Unis, des centaines de milliards de dollars sont investis pour relocaliser la production de semi-conducteurs, accélérer la transition énergétique et verrouiller les technologies sensibles. En Chine, le long fleuve tranquille de la planification continue d’irriguer l’économie, sous l’œil attentif d’un État stratège qui vise l’hégémonie technologique. L’Union européenne, longtemps gardienne sourcilleuse du libéralisme, se convertit à la notion d’«autonomie stratégique», entre protection et ouverture.

Il ne s’agit pas d’un simple ajustement passager face aux crises récentes – pandémie, guerre en Ukraine, perturbations des chaînes de valeur. Ce qui se joue est bien plus profond : un basculement historique vers un nationalisme économique assumé, où la frontière entre économie et sécurité nationale s’efface. Le commerce n’est plus neutre, il devient instrument de puissance. Les technologies ne sont plus des biens communs, mais des armes dans une bataille pour le leadership. Ce tournant redessine la carte du monde. Les chaînes de valeur se fragmentent, les blocs se recomposent, la mondialisation se provincialise. Les pays capables d’investir dans leur souveraineté industrielle entrent dans la danse des géants. Les autres, condamnés à l’inaction, risquent la marginalisation.

Et l’Afrique, dans tout cela ? Le continent se trouve une fois encore au cœur des convoitises. Ses ressources critiques – cobalt, coltan, lithium, terres rares – sont les métaux précieux de la transition numérique et énergétique mondiale. Ses terres, ses forêts, ses jeunes populations deviennent autant de gisements de puissance. Mais l’histoire n’offre pas de cadeaux : ces richesses peuvent être des malédictions si elles ne sont pas maîtrisées. Déjà, les grandes puissances se livrent à une nouvelle ruée vers l’Afrique, plus subtile que celle du XIXᵉ siècle, mais non moins féroce. Car le danger est là : que l’Afrique soit une fois encore réduite au rôle de réservoir de ressources et de terrain d’affrontements par procuration. Si le continent ne définit pas lui-même sa stratégie, il restera prisonnier des logiques néocoloniales – hier imposées par la dette et les ajustements structurels, demain par les contrats miniers, les dépendances technologiques et les rivalités de blocs.

Pourtant, une fenêtre s’ouvre. L’affaiblissement du consensus néolibéral offre à l’Afrique une chance inespérée de briser ses chaînes intellectuelles et institutionnelles. Les grandes puissances démontrent que l’État développeur n’est pas une relique du passé, mais l’instrument indispensable du futur. Cette leçon, Nkrumah, Lumumba ou Sankara l’avaient déjà formulée : sans souveraineté économique, point de liberté réelle. Mais il ne suffit pas de répéter les slogans du panafricanisme. Il s’agit aujourd’hui de bâtir une doctrine africaine du nationalisme économique : une pensée souverainiste enracinée dans l’histoire et la culture du continent, attentive aux dynamiques mondiales, capable de transformer la richesse potentielle en puissance effective. Cela suppose des États stratèges, unis dans une véritable intégration continentale ; une politique industrielle panafricaine ; un investissement massif dans l’éducation, la recherche, l’innovation.

L’Afrique peut choisir d’être une périphérie exploitée, ou bien un acteur pivot d’un monde multipolaire. Elle peut continuer à vendre ses minerais bruts au plus offrant, ou bien décider de les transformer sur place, de capter la valeur ajoutée, de devenir un laboratoire de la transition énergétique mondiale. Elle peut rester un terrain de compétition entre superpuissances, ou bien se constituer en force autonome, en forgeant des alliances Sud-Sud et en redéfinissant les règles de l’échange. L’heure est grave mais fertile. Le basculement mondial vers le nationalisme économique n’est pas seulement un enjeu de commerce ou de technologie : c’est un défi civilisationnel. Pour l’Afrique, il pose une question simple et radicale : sera-t-elle spectatrice ou actrice de ce nouvel ordre ?

Les puissances se réarment, les blocs se dressent, les idéologies mutent. Au milieu de ce tumulte, l’Afrique n’a pas le droit de rester immobile. Sa survie, sa dignité, son avenir se jouent maintenant.

Joseph Baraka B.